|

- 第1回:イギリス|PRECISION

- 第2回:オーストラリア|OFFSITE

- 第3回:フィンランド|WOOD

- 第4回:カナダ|TALL

- 第5回:スイス|MACHINE

- 第6回:オーストリア|ENERGY

|

小見山 陽介

(こみやま ようすけ

/ Yosuke Komiyama)

< 略 歴 >

1982年群馬県生まれ。

2005年東京大学建築学科卒業。

ミュンヘン工科大学への留学を経て、2007年東京大学大学院建築学専攻修了。

2007年から2014年までロンドンの設計事務所Horden Cherry Lee Architects(HCLA)に勤務、CLTによる7階建て集合住宅の設計に携わる。

帰国後は、エムロード環境造形研究所にてCLT建築設計に取り組む傍ら、継続的に海外調査や講演活動を行う。

現在は京都大学大学院建築学専攻助教。

作品に「Kingsgate House」(HCLAにて担当、2014)、「榛名神社奉納額収蔵庫&ギャラリー」(エムロード環境造形研究所と協働、2017)、「松尾建設佐賀本店」(デザイン監修として松尾建設建築設計部と協働、2018)など。

著書に『CLTの12断面』(『新建築』誌上での連載をまとめたもの、2018)がある。専門は建築意匠設計、構法技術史。

第4回:カナダ|TALL

カナダの森と木造建築

カナダの森林面積はロシア、ブラジルに続く世界第3位であり、世界の森林面積のおよそ1割を占めている。

なかでもブリティッシュ・コロンビア州(以下、BC州)は単体でも世界第8位の森林面積を持つ。

BC州では森林の95%が公有であり、高い環境基準のもと調整された植林が行われているという1。

2010年にバンクーバー五輪を開催したBC州では、リッチモンド・オリンピックオーバルなどの施設が木造で建設されたほか、2009年にはウッド・ファースト法も制定された。

Richmond Olympic Oval(Cannon Design、2008)

筆者撮影

- 1

- 『Sustainable Forest Management in BC』(Dave Patterson、Forestry Innovation Investment、2017年4月)の記述に基づく

ウッド・ファースト・イニシアティブの成果としてのブロック・コモンズ

このウッド・ファースト法を始めとするウッド・ファースト・イニシアチブ2の成果の一つとして建設されたのが、ブリティッシュ・コロンビア大学に建つ18階建て木造学生寮ブロック・コモンズ(正確には、Brock Commonsはキャンパス内に開発中の居住エリアのことを指し、その高層棟Tallwood Houseが通称ブロック・コモンズ)である。

日本でもすでに多くの媒体で紹介されており建築物の詳述は控えるが、それが実現した背景について以下に述べたい。

Brock Commons Tallwood House(Acton Ostry Architects、2017)

筆者撮影

BC州は、2009年にBC州建築コード(BCBC)を改定し、6階建てまで(かつ高さ18メートル、延床面積1200m²まで)の住居系建築物を可燃材料による構法すなわち木造で建設することを許可した最初の州となった(なおカナダ全国建築コード(NBC)も2015年に改定され、より広い用途の建築で6階建てまでの木造が認められた。2018年の改定でBC州もそれに倣っている)3。

さらには、革新的な高層木造建築による環境的利点を世に示し地元林産業を育成することを目的とした、天然資源省(Natural Resources Canada、NRCan)とカナダ木材審議会(Canadian Wood Council、CWC)の合同イニシアチブにブリティッシュ・コロンビア大学の提案が採択されたことにより、Site Specific Regulation(SSR)と呼ばれるプロジェクト単体での特例制度を用いた高層木造プロジェクトが動き出すこととなった。

カナダでは建築コードを逸脱した設計に対してAlternative Solutionと呼ばれる特例制度があるが、SSRはそれとも異なり、将来的な類似の試みに対して前例としないという条件も付加された特殊な建築許可ルートである。

プロジェクトチームには木造分野で豊富な経験を持つオーストリアの建築家Hermann Kaufmannも加わり、設計から製造までをつなぐBIMの活用、鉄・コンクリート・集成材・CLTの適材適所な使い分けといった多くの革新的技術が投入されることとなった4。

キャンパスを「生きた実験室」と位置づけるブリティッシュ・コロンビア大学では、この他にも木造による中大規模建築が次々と整備されてきた。

大断面集成材、CLT(Cross Laminated Timber)、LVL(Laminated Veneer Lumber)といった日本でも馴染みのある木質材料だけでなく、NLT(Nail Laminated Timber)やLSL(Laminated Strand Lumber)など、マスティンバーと一口にいっても、カナダには様々な手法があることがわかる。

The Earth Sciences Building(Perkins + Will、2012)5 集成材、CLT、LSLによる構造

筆者撮影

Centre for Interactive Research on Sustainability (Perkins + Will、2011)6 集成材による柱梁とNLTによる床版

筆者撮影

Bioenergy Research and Demonstration Facility(McFarland Marceau Architects、2012)7 集成材とCLTによる構造

筆者撮影

建国以来の中高層木造の伝統

ここで、ブロック・コモンズを生み出したカナダの歴史的背景についてさらにさかのぼって考えてみたい。

カナダは建国150年を迎えた若い国だが、建国間もない19世紀半ばから木造で7~9階建ての高層建築を建ててきた歴史がある。

当時は鉄が手に入りづらく、木で建築をつくるしかなかったのだ。

第二次世界大戦後はカナダでも鉄骨造と鉄筋コンクリート造が高層建築の主流となり、木造は構造形式から駆逐されていったが、それでもトロントやバンクーバーといった都市では今も120年以上前の高層木造建築が現役で使われ続けている8。

19世紀末に建てられた9階建ての木造高層建築(倉庫)が多く残るトロントやバンクーバー(ギャスタウン)では、それらをオフィスや店舗にリノベーションする際に既存建物の構造・耐火性能を検証することが国の基準とは別に定められている。

この時代の木造建築はダグラスファーなど強度の高い樹種による大断面部材が多く、倉庫からオフィスのように積載荷重が低減される用途変更の場合は、柱梁接合部に補強金物を取り付けるなど簡易な耐震改修が必要に応じて行われる。

こうした伝統の存在が根拠のひとつとなり、現代の高層木造建築を可能にしているのだ9。

The Landing(1905) 9階建ての木造高層建築

筆者撮影

ギャスタウンにおける木造高層建築の店舗への再利用例

筆者撮影

特に6階建てまでの住居系建築においては、速さと安さから木造であることが当たり前の選択肢となっており、木造らしさがことさらに求められることもない。

例えばブリティッシュ・コロンビア大学キャンパス内に位置する住宅開発地Wesbrook Villegeでは、2009年以降2x4工法を用いた6階建て中層木造建築による家族向け住宅の建設が進められているが、必ずしも外観からは木造とわからないデザインとなっている。

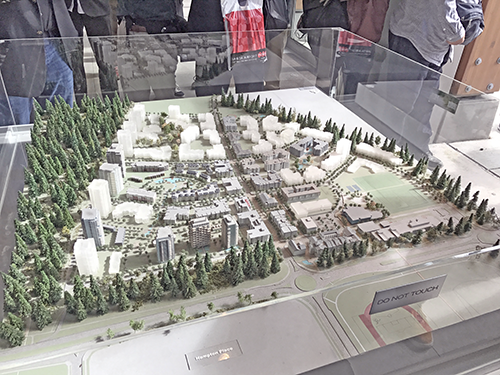

Wesbrook Villegeの全体模型

筆者撮影

2x4工法で整備中のWesbrook Villegeの一角

筆者撮影

一方、日本建築に影響を受けた「ウェスト・コースト・デザイン」の建築家たちが1990年代に木造ブームを巻き起こしたことでも知られる高級別荘地ウィスラーでは今も、革新的な技術に裏付けされつつも素朴に木材を用いた建築が建てられ続けている。

Whistler Public Library(HCMA、2007)10 内観

筆者撮影

Whistler Public Library(HCMA、2007) 屋根架構詳細

筆者撮影

なぜ木材を使って高層ビルを建てるべきなのか

高層木造建築の旗手でありTEDにおける講演「なぜ木材を使って高層ビルを建てるべきなのか」11でも知られる建築家マイケル・グリーンの事務所(MGA)もまた、木材を様々に使い分けており、ノース・バンクーバー市役所12では自然かつ素朴に木材が使用されている。

正確には、この建物もけして「木造」ではなく、コンクリートや鉄との混構造であり、木は、木である必要がある部分に使われている。

「木を適所に使うことは当たり前だから、建物が何造であるかは意識していない」と、案内してくれたMGAのJordan van Dijk氏は語った。

North Vancouver City Hall(Michael Green Architecture、2011) 外観

筆者撮影

North Vancouver City Hall エントランス内観

筆者撮影

グリーンは超高層木造建築の実現可能性を多角的に検証した『The Case for Tall Wood Buildings』(2012年)13や、エンパイアステートビルをすべて木に置き換えるプロジェクト(2015年)14などで世界的にも注目を集めている。

都市への人口集中と気候変動の問題が、木造建築を後押しする力になっていることは確かである。

一方で、人が思わず触れたくなる建築材料であるという点もグリーンが木造を愛する理由の一つであるという。

自然の樹木が30階建ての建物を超える高さにまで成長するバンクーバーの森の近くで生活する彼にとって、「(木造建築高層化の)レースは始まっている」とのTED講演での印象的な言葉は単なるアジテーションではなかったのだろう。

グリーンの事務所はガスタウンの築100年を超える高層木造倉庫を改修した建物に入居している。

彼が現在取り組んでいるのが、木造建築に関する知見を世界中から集め、発注者も含めた多くの人と共有するための国際教育プラットフォーム「Timber Online Education」15の整備である。

Michael Green Architecture のオフィス16

筆者撮影

次回はスイスに舞台を移し、気候風土と木材加工技術を軸に木造建築状況を俯瞰したい。