小見山 陽介

(こみやま ようすけ

/ Yosuke Komiyama)

< 略 歴 >

1982年群馬県生まれ。

2005年東京大学建築学科卒業。

ミュンヘン工科大学への留学を経て、2007年東京大学大学院建築学専攻修了。

2007年から2014年までロンドンの設計事務所Horden Cherry Lee Architects(HCLA)に勤務、CLTによる7階建て集合住宅の設計に携わる。

帰国後は、エムロード環境造形研究所にてCLT建築設計に取り組む傍ら、継続的に海外調査や講演活動を行う。

現在は京都大学大学院建築学専攻助教。

作品に「Kingsgate House」(HCLAにて担当、2014)、「榛名神社奉納額収蔵庫&ギャラリー」(エムロード環境造形研究所と協働、2017)、「松尾建設佐賀本店」(デザイン監修として松尾建設建築設計部と協働、2018)など。

著書に『CLTの12断面』(『新建築』誌上での連載をまとめたもの、2018)がある。専門は建築意匠設計、構法技術史。

第2回:オーストラリア|OFFSITE

混ざり合う文化 / 世界との距離

オーストラリアのシドニーではスクラップアンドビルドによる新築が主流ではあるものの、都市景観においては入植以降に構築された「ヘリテージ」の保存問題とも向き合っている。

新規開発にあたっては「デザイン・エクセレンス」と呼ばれる都市計画制度を持ち、容積率割増や高さ制限緩和などのインセンティブを与えることで開発業者に対し設計者選定時のデザインコンペ実施を促し、より良い都市景観の創出を目指している。

一方で、「オーストラリアらしさ」を語ることは難しく、イギリス文化の熱帯地域への適応から始まり、今はアジアの文化とも混ざり合っている。

ゆえに建築においても「形式張らない」ことや「混ぜ合わせる」ことがトレンドのようだ。

Ovolo Woolloomooloo1(Hassell、2015)

筆者撮影

Ovolo Woolloomooloo ホテルに再利用された19世紀のヘリテージ(木造倉庫)

筆者撮影

Ovolo Woolloomooloo 倉庫の痕跡が今も残り、現代の設えと混ぜ合わされる

筆者撮影

もう一つオーストラリアを特徴づけているのが、「世界との距離」である。

独立した大陸であり、19世紀の入植期より遠方からの輸送による「プレファブリケーション」が行われてきた。

「フラットパックされた家具のような」とも形容される木造プレファブ工法もこうした歴史のうえに存在している。

そのうえで近年では、住宅・学校不足と、建設人件費の高騰などにより、ここオーストラリアでもCLTなどの新しい木質構造が注目されている。

壁式構造を想定したCLT工法は、組積造の文化を持つヨーロッパ的手法とも言えるが、鉄を輸入に頼ってきたオーストラリアでもコンクリートのほうが経済的である期間が長く続いてきた。

ヨーロッパ同様に「速さ」と「軽さ」が決め手となって、コンクリートから木への転換が進められているのが現在のようだ。

ABCの映像「All-timber apartments assembled like flat-packed furniture」では、独特な英語表現でいま木造建築が置かれている状況を言い表している。

木造推進派にはAdvocates(社会運動などの積極的な「支持者」)の言葉を当てる一方で、Conventional Materials(「従来」の材料)なコンクリートも元々自然由来であるとの主張も紹介し、両者が「at odds」(対立する状態)ではないハイブリッドな事例の紹介でしめくくられる2。

木造の復権 3つの源流と現在地

建築家Luke Johnson氏(ArchitectusのPrincipal)によれば、オーストラリアにおける伝統的な木造建築技術の進化は、Ian McKayとPhilip Cox設計による1965年のCB Alexander College(Tocal)3の竣工で頂点を迎えたという。

この建築はオーストラリアで実現した技工を凝らした木造建築の頂点としてみなされ、それを超えることは想像するのも難しいとされてきた。

一方この絶頂期と同じころから、構造体や外装システムの主たる材料としてコンクリートの採用が増えてくる。

1970年代から80年代にかけてのブルータリスト美学の隆盛によって木造建築は席を譲ることとなった、とJohnson氏は語る。

しかしながら、木造建築への魅惑が完全に途絶えることはなく、Philip CoxとJohn Freelandによって著された重要な書籍『Rude Timber Buildings in Australia』(1969年初版)はオーストラリアにおいて積み重ねられてきた木で建築をつくる伝統への興味を再び喚起したのである。

新しい木造建築の流れがそこから生まれ、現代の建築家たちにもインスピレーションを与える3つの源流とも言える作品が生まれたという。

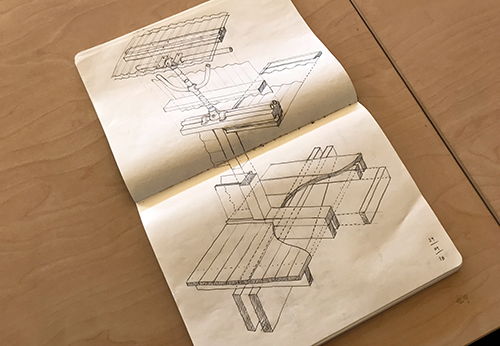

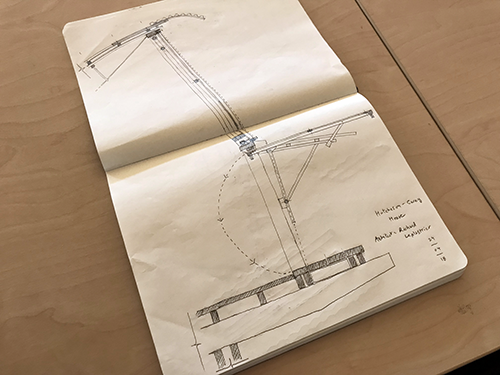

すなわち、前出の「CB Alexander College」、ヨーン・ウッツォンの元で働いたのち京都大学で学んだ設計者により両者からの影響が見られる「Hutchinson Carley Home」(Richard Leplastrier、1994)、そしてミースやイームズの影響が見られ「Touch the Earth Lightly」の提唱でも知られる「Mount Irvine House」(Glen Murcutt、1977-80)の3作品である。

Hutchinson Carley Homeの詳細(Luke Johnson氏によるスケッチ)

Hutchinson Carley Homeの断面図(Luke Johnson氏によるスケッチ)

Johnson氏が設計に携わった「Macquarie University Incubator」(Architectus、2017)4は、大学周辺に位置する企業と、起業意志のある学生・教員をマッチングするための施設である。

選考を通ると無料でスペースを利用でき、スタートアップを立ち上げて巣立っていく。

短い工期と将来的な解体移築がコンペの設計条件となり、設計者選定後5ヶ月で竣工した。

施工にはオーストラリアのビルダーStrong Buildが参加し5、オーストリアのCLTメーカーBinderholtzとの提携のもと工事が行われた。

梁から上はプレファブリケーションされたオーストリアからの輸入材であり、樹種はスプルースで透明な表面仕上げとなっている。

建物下部はオーストラリア産のハードウッドが使用され、日差し対策としてUV塗装されている。

構造を担当したARUPの髙松謙伍氏によれば、基礎は鉄のスクリューパイルで、解体移築できるよう乾式工法が徹底されている。

屋根は照明も含めてプレファブ化されており、梁が横並びに接しているところがモジュールのつなぎ目だ。

この施設に続き、同じArchitectusの設計により薬学部棟の新築も木造によって計画中だという。

Macquarie University Incubator(Architectus、2017)

筆者撮影

モジュール化された屋根パネル

筆者撮影

建物内観

筆者撮影

ArchitectusのLuke Johnson氏とARUPの髙松謙伍氏

筆者撮影

オーストラリアにおけるCLTの現況

直交層があることにより収縮や変形に強く、軽量であることから現場におけるリスクが大きく低減される。

加工精度の高さにより気密性が得られ、より速くより少ない人数で組み立てられることで現場工事費も削減される。

オーストラリアにおいても他国同様にCLTのメリットが謳われており、特にそれをリードするのが開発業者Lendleaseである。

メルボルンの10階建て集合住宅Forte(Lendlease、2013)に続き2棟目のCLT建築となったLibrary at the Dock(Clare Design、2014)では、CLTの軽量性により湾の既存構造体への補修が最小限で済み、より水辺に近づけて建設することが出来たという6。

LendleaseではCLTへの投資を行うにあたり、投資先の価値やリスクなどを調査するデューデリジェンスも行ってきた7。

2016年から稼働した自社内の木質コンポーネント製造部門DesignMake8では、海外から輸入したCLTを高度に加工し、プレファブリケーションされた部材を製造することで9、自社が手がける木造プロジェクトをサポートしている。

2016年1月にオーストラリア建築基準評議会(ABCB)が全国建築コード(NCC)の改訂を発表し、高さ25mまでの建物がより簡単に木造化できることになった。

ロンドン耐火以来の大きな変更である。

これを機にヨーロッパのCLTサプライヤーたちもオーストラリアに営業所を設け、単に木材を運ぶだけでなく、システムが市場に受け入れられるよう、コンサル、設計、認証サービス、施工といったことも合わせて提供するようになった。

また学術分野においても、技術の実行可能性を経済的に測るPESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal) という指標を使ったリサーチなどが行われている10。

環境的課題と、木材の軽量性

Lendleaseが手がけた7階建てオフィス「International House Sydney」(Tzannes、2017)11では、健康的な執務空間の実現、余計な装飾の必要のない構造体、小さなカーボンフットプリント、再生可能資源の積極的利用、施工が安全かつ速いことなどが理由となり、木造が採用された。

プロジェクトを担当した建築家のJonathan Evans氏(Tzannesパートナー)によれば、印象的なV字型の柱は、オーストラリア産のハードウッドを使った150年前の橋構造体からの再利用である。

また階段にはソフトウッドとハードウッドが組合せられている。

木造の場合シロアリの問題があるが、1階をRC造として地面から木の構造体を遠ざけることで解決をはかった。

館内は輻射冷暖房が採用され、安定した温度をもつ湾の水と熱交換することで省エネルギー性を図っている。

こうした環境技術との組み合わせにより、環境性能認証制度グリーンスターで最高の六つ星を取得した。

設計当初は平面計画を9x9mグリッドで想定したが、梁せいによって階高が上がり高さ制限を超えてしまうため梁せいを抑えられる6x9mグリッドが採用された。

せい850mmの梁はLVLと集成材のハイブリッドである。

柱は増えたが、什器レイアウトまで検討することで、施主の承認を得ることができた。

CLTはマザーボードで12mの長さなので2x6m単位で割り付けられるグリッドの採用は、パネルの有効利用にもつながった。

施工期間を短くすること・内装を施さず木構造体を現しに使用することによって、限られた予算内に収めている。

International House Sydney(Tzannes、2017)

筆者撮影

International House Sydney

コロネードを支えるV字型の柱は150年前の橋構造体を再利用

筆者撮影

International House Sydney

1階はコンクリート、2階以上はCLTと集成材、のハイブリッド構造である

筆者撮影

International House Sydney

建物内観

撮影:Ben Guthrie

木材が軽量であること・プレファブリケーション可能であることは、アダプディブリユース(文化財などの建築物を用途変更して保護と活用を両立する手法)による都市のヘリテージ保存の手法としても有効だとTzannesを率いる建築家Alec Tzannes氏は語る。

次回は、豊富な森林資源を持つフィンランドに舞台を移し、引き続き木造建築のプレファブリケーションについて考える。