|

- 第1回:流れの不思議(流体力学の基礎知識)

- 第2回:風はどのように吹いている?

- 第3回:強風災害から学ぶ

- 第4回:我が国における耐風設計の変遷

- 第5回:建築基準法の落とし穴-構造設計上の注意点-

- 第6回:低層建築物の耐風設計

|

植松 康

(うえまつ やすし

/ Yasushi Uematsu)

独立行政法人

国立高等専門学校機構

秋田工業高等専門学校

校長

- 1977年

- 東北大学工学部建築学科卒業

- 1982年

- 東北大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程修了(工学博士)

- 1982年

- 東北大学工学部建築学科助手

- 1986年

- 東北工業大学非常勤講師

- 1994年

- 東北大学工学部建築学科助教授

- 1994年

- 東北工業大学大学院工学研究科非常勤講師

- 1998年

- 八戸工業大学非常勤講師

- 2002年

- コンコルディア大学(カナダ)客員教授

- 2003年

- 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻教授

2019年4月 東北大学名誉教授

他に東北大学未来科学技術共同研究センター教授、東北大学大学院工学研究科副研究科長(総務担当)、宮城学院女子大学非常勤講師、哈爾浜工業大学(中国) Overseas Part-time Doctoral Co-supervisor、東北大学未来科学技術共同研究センター副センター長、中華人民共和国交通運輸部天津水運工程科学研究,Distinguished Expert and Chief Advisor (part-time)を歴任

■受賞歴

2005年5月

日本風工学会賞(論文賞)「独立上屋の風荷重に関する研究」

2009年3月

第20回風工学シンポジウム 論文賞 「機械的固定工法シート防水システムの疲労損傷を考慮した耐風性能評価法」

2010年8月

農業施設学会 論文賞 「園芸用パイプハウスの構造骨組用風荷重に関する研究-閉鎖型構造の外圧係数について-」

2014年5月

日本膜構造協会 膜構造研究論文特別賞

2019年5月

日本風工学会ベストペーパー賞 「変動風力を受ける円筒形貯槽の動的座屈特性」

2019年9月

日本農業施設学会 論文賞 「園芸用パイプハウスの風荷重による崩壊過程と補強効果の三次元解析による検討」

■専門

建築構造(特に建築風工学,鉄骨構造)

■学協会等の活動

日本建築学会 構造本委員会委員,荷重運営委員会委員,風荷重小委員会主査

日本風工学会 理事(会長),運営・学術委員長,風災害調査連絡委員会委員長

日本雪工学会 理事(会長),総務委員長

日本鋼構造協会 鋼構造と風小委員会委員長

その他の所属学協会 日本自然災害学会,農業施設学会,日本膜構造協会

国際風工学会(International Association for Wind Engineering)のアジア・オセアニア地区代表

■主な著書(いずれも共著)

シェル・単層ラチス構造の振動解析-地震、風応答と動的安定- 日本建築学会 1993年8月

動的外乱に対する設計-現状と展望- 日本建築学会 1999年5月

風工学ハンドブック―構造・防災・環境・エネルギー- 日本風工学会編 朝倉書店 2007年4月

容器構造設計指針・同解説 日本建築学会 2010年3月

WIND TUNNELS AND EXPERIMENTAL FLUID DYNAMICS RESEARCH, INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER, 2011

ENVIRONMENT DISASTER LINKAGES, Community, Environment and Disaster Risk Management Vol. 9, Emerald, 2012

実務者のための建築物外装材耐風設計マニュアル 日本建築学会 2013年2月

建築物荷重指針・同解説 日本建築学会 2015年2月

建築物荷重指針を活かす設計資料集2 日本建築学会 2017年2月

第2回:風はどのように吹いている?

上空の風

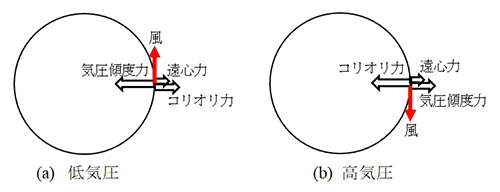

地球の表面は太陽からの熱エネルギーを受けていますが、地表面の被覆状態によって受け取る熱量に差が生じ、その結果として温度差が生じます。温度の高い所では空気は熱せられて膨張し、気圧の低い部分となり、逆に温度の低い所では気圧の高い部分となり、気圧差が生じます。気圧差が生じると、空気塊には高気圧側から低気圧側に向かって気圧勾配に比例する「気圧傾度力」が作用し、運動を始めます。気圧傾度力によって空気の移動が生じると、気圧差はたちまち解消してしまうと予想されますが、実際には天気予報などの天気図を見ても分かりますように、気圧分布は急激には変化せず比較的安定しています。これは、空気塊には傾圧経度力のほか、運動に伴って働く「コリオリ力」(「転向力」とも呼ばれます)や遠心力が作用し、それらが釣り合って風が吹いているからです。「コリオリ力」は、地球の自転に伴って生じる見かけの力であり、その大きさは速度に比例します。北半球の場合、この力は運動方向に対して直角かつ右側に働きます(南半球では逆です)。また、高気圧や低気圧の中心付近では、等圧線は円形に近い形になっていますので円運動に伴う遠心力も空気塊に作用します。これら3つの力が釣り合って吹く上空の風を「傾度風」と呼びます。【図2.1】は傾度風の吹き方と力の釣り合いを模式的に表したものです。北半球の場合、低気圧のまわりでは反時計回りに、高気圧のまわりでは時計回りに風が吹くことになります。このように、上空における大気の運動は、気圧傾度力、コリオリ力、および、遠心力の釣り合いによって決定され、ほぼ理想流体として扱うことができます。これを「自由大気」と呼びます。

【図2.1】低気圧まわりの流れと高気圧まわりの流れ(北半球の場合)

地表付近の風

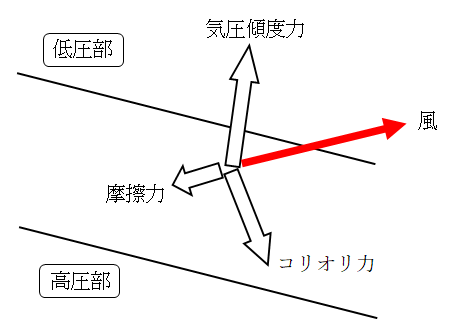

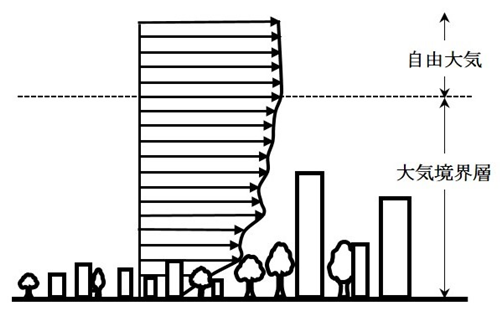

地表付近の風は、地表面にある構造物、樹木等による摩擦力(地表面摩擦力)を受けます。この摩擦力は、気流の向きに対して逆向きに作用します。気圧傾度力は等圧線の法線方向(低気圧に向かう方向)に、コリオリ力は運動方向に対して右側に作用するため、【図2.2】に示すように、風は等圧線を横切りながら吹くようになります。したがって、【図2.1】に示した上空の風の吹き方を参照すれば、風は低気圧まわりでは反時計回りで中に吹き込むように、また、高気圧まわりでは時計回りで外に噴き出すように吹くことが分ります。さらに、風は地表面の凹凸によって乱され、風速・風向が時間的にも空間的にも不規則に変動するようになります。地表面摩擦力の及ぶ範囲は、地表面から500~1,000m程度までであり、これを「大気境界層」と呼びます(【図2.3】)。

【図2.2】地表付近の風の流れに作用する力の釣り合い

【図2.3】地表付近の風の流れ

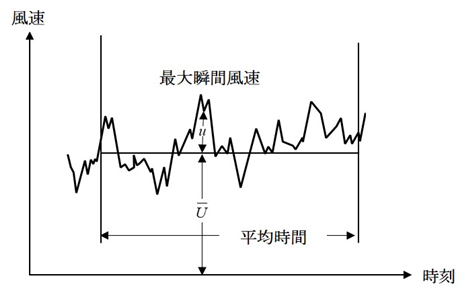

地表付近の風は、【図2.4】に示すように絶えず不規則に変動しています。ある時刻$\small t$における平均流方向の風速の瞬間値$\small U(t)$は平均値$\small \bar{U}$と変動値$\small u(t)$の和で表すことができます。気象庁では、平均風速を求める際の平均時間として10分を用いています。すなわち、気象台が発表する「風速」とは10分間平均値を指します。例えば、テレビの気象情報で「本日正午の風速は12.5m/s」と言った場合、午前11時50分から正午までの10分間の平均風速が12.5m/sであることを意味しています。また風速変動の大きさを表すのに、「最大瞬間風速」$\small \hat{U}$と「乱れの強さ」$\small I_u$が用いられます。最大瞬間風速は文字通り「瞬間的に最も大きな風速のピーク値」を表しますが、測定方法や評価方法によって大きく変わります。気象庁では、従来0.25秒間隔で図った値を瞬間風速として用いていましたが、2007年12月4日に3秒間の平均値(0.25秒間隔の計測値12個の平均値)に変更しました。これは世界標準に合わせたものです。乱れの強さ$\small I_u$は風速変動の標準偏差$\small \sigma_u$と平均風速$\small \bar{U}$との比として定義されます。統計用語の変動係数に相当します。$\small I_u$の値は地表面の粗度によって変化し、草原のように滑らかな所では小さく、大都市中心部のように高層建築物が密集している所では大きくなります。強風を対象としたとき、地上高さ10mでの$\small I_u$の標準的な値は、海上で0.10~0.15、田園地帯で0.15~0.20、都市郊外で0.20~0.30、都市内で0.25~0.50程度の値をとります。最大瞬間風速$\small \hat{U}$と平均風速$\small \bar{U}$の比$\small G$は「ガストファクター」と呼ばれます。$\small I_u$と同様、乱れの大きい場所では$\small G$の値も大きく、両者には概ね以下の関係があります。

$$G=1+(3\sim3.5)I_u\tag{2.1}$$

【図2.4】風速の変動と表し方

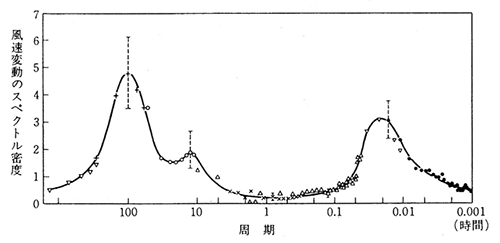

【図2.4】のように時間的に変動する風速は様々な周波数の変動が重なり合って生じたものです。各周波数成分がどのような割合で変動の分散$\small \sigma_u^2$に寄与しているのかを表すのが「パワースペクトル密度関数」です。【図2.5】は風速変動のパワースペクトル密度関数の測定例2.1)です。横軸は周期(周波数の逆数)、縦軸は風速変動のエネルギーを表します。これを見ると、エネルギーは大きく二つの領域に分かれています。長周期側の領域は風速の日変化(周期12時間辺りに小さなピークが見られます)や高・低気圧など天気の変化によって生じたもの、短周期側の領域は大気境界層の乱流によって生じたものです。後者のピークを与える周期は、強風を対象とすると10~数10秒程度です。建築物の固有周期は数秒程度あるいはそれ以下となるのが一般的ですから、建築物の耐風設計においては短周期側の領域が重要となります。超高層建物や大スパン屋根のように周期が長い構造物の場合には、風速変動のうちの固有振動数成分による共振効果が大きくなります。

【図2.5】風速変動のパワースペクトル密度関数の測定例(文献2.1)より引用)

風速の鉛直分布(プロファイル)

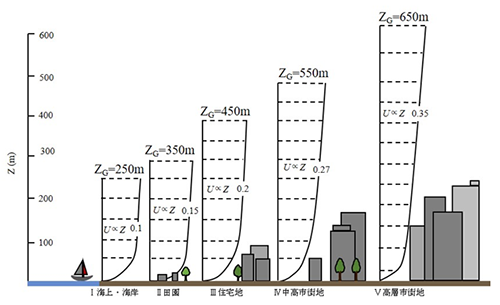

地表付近の風は地表面摩擦の影響を受け、乱れを伴うと共に風速が上空の風より減少します。平均風速および乱れの強さの地上からの高さによる変化を「風のプロファイル」と呼んでいます。平均風速のプロファイルを表す式としては「対数法則」と「べき法則」の2つがありますが、耐風設計の分野では、以下に示すような「べき法則」が一般に用いられます。

$$\frac{U_z}{U_G}=\left(\frac{z}{z_G}\right)^\alpha\tag{2.2}$$

ここで、$\small U_z$および$\small U_G$はそれぞれ高さ$\small z$および基準高さ$\small z_G$における平均風速、$\small \alpha$は地表面粗度に関連する定数で「べき指数」と呼ばれます。日本建築学会の建築物荷重指針・同解説(2015)(以下「荷重指針」)では、地上数100mまでの範囲を精度よく表せるような高さ(「上空風高度」と呼んでいます)を想定し、それを$\small z_G$としています。この上空風向度は、いわゆる「境界層高さ」ではなく、荷重指針で想定した「仮想の高さ」です。$\small z_G$および$\small \alpha$としては、地表面粗度区部I~Vに応じて【図2.6】に示す値が与えられています。障害物の密度や高さが高いほど、地表面粗度の影響は上空まで及びますので、同じ高さ(例えば、地上30m)でみると、平均風速は大都会の方が海上などよりずっと小さくなります。一方、乱れの強さは大都会の方がかなり大きくなります。荷重指針では、乱れの強さのプロファイルを次式のように与えています。

$$I_u=0.1 \left( \frac{z}{z_G}\right)^{-\alpha-0.05}\tag{2.3}$$

【表2.1】は、地上30mにおける平均風速(ただし、海岸地帯の場合を40m/sと仮定)と乱れの強さが地表面粗度によってどのように変化するかを、荷重指針の算定式に基づいて計算した結果です。海岸地帯と大都会の中心の値を比較しますと、平均風速は1/2.4になりますが、乱れの強さは2.5倍も大きくなります。風圧は風速の2乗に比例しますから、地表面粗度区分の数値が大きくなると風荷重は一般には低減します。しかし、乱れが大きくなりますから、固有振動数が低く風によって振動しやすい構造物の場合には共振効果が大きくなり、必ずしも設計が楽になるとは限りません。

【図2.6】地表面の状態による平均風速の鉛直分布の違い

【表2.1】地表面の状態による平均風速と乱れの強さの違い(地上30m)

| 地表面の状態 |

平均風速(m/s) |

乱れの強さ(%) |

| Ⅰ 海岸地帯 |

40 |

14 |

| Ⅱ 田園地帯 |

34 |

16 |

| Ⅲ 住宅地 |

29 |

20 |

| Ⅳ 中層市街地 |

23 |

25 |

| Ⅴ 高層市街地 |

17 |

34 |

参考文献

- 2.1)

- Van der Hoven, I: Power spectrum of horizontal wind speed in the frequency range from 0.0007 to 900 cycles per hour, Journal of Meteorology, Vol.14, No.2, pp.160-164, 1957.