|

- 第1回:意識を変えた地震観測記録

- 第2回:地震荷重を考える

- 第3回:大振幅地震動に対する応答特性

- 第4回:大阪の事例(パルス性地震動)

- 第5回:大阪の事例(長周期長時間地震動)

- 第6回:大振幅地震動の対策

|

林 康裕

(はやし やすひろ

/ Yasuhiro Hayashi)

京都大学工学研究科 建築学専攻・教授

京都大学 工学部 建築系学科・卒業 1982.3

京都大学 大学院 工学研究科 建築学専攻 修士課程修了 1984.3

清水建設株式会社 1984.4~2000.3

京都大学 工学博士(論工博) 1991.6

京都大学防災研究所 総合防災研究部門・助教授 2000.4

京都大学工学研究科 建築学専攻・教授 2004.12

現在に至る

■受賞歴

・1999年 日本建築学会奨励賞受賞

・2007年 日本建築学会賞(論文)

■専門

・地震工学

・建築耐震工学

近年は

・大振幅パルス性地震動に対する建物の安全性

・伝統木造建物の耐震安全性

に精力的に取り組む

URL

http://www.archi.kyoto-u.ac.jp/~hayashi/index.html

2. 地震荷重を考える

地震荷重とはどんなものかについて、私の考えを述べたいと思います。建築基準法の第1条には、建築物の構造に関する最低の基準を定めていると記載されています。あくまでも最低の性能を決めているはずですが、実質的に建物の性能を決めてしまう要因になります。価額競争力をつけるには、出来る限り余裕をなくす設計をするというのは自然な成り行きです。そこで、最低の基準がどう決まり、改善されていったかについて振り返りたいと思います。

最初に建築基準法が制定されたのは1950年で、その前身である市街地建築物法が1920年に改正されています。1913年の関東大震災における東京駒場の揺れを基に水平震度0.1が決められました。後に、水平震度は倍の0.2に変更していますが、設計クライテリアである短期許容応力度も2倍にしていますので、実質的には踏襲しているとされています。

1968 年十勝沖地震や1978年宮城県沖地震でRC造建物が被害を受けても、配筋仕様を変更したりすることで、地震荷重を実質的に上げるということはしていません。もちろん、地震動がどんな特性を持っていたか、ごく限られた記録しか持ち合わせていなかったこともありますが、とても合理的な判断だと思います。このように、大きな被害地震が起こる度に、被害が出た要因を調査し、被害が出ないように基準を改定してきたのです。つまり、建築基準法は、「モグラたたき」を繰り返して改善されてきたわけです。

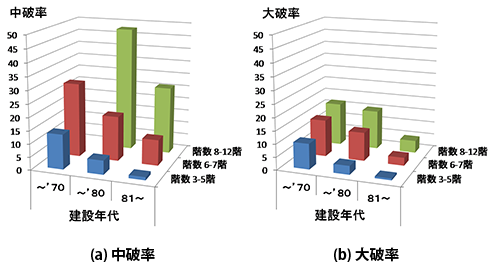

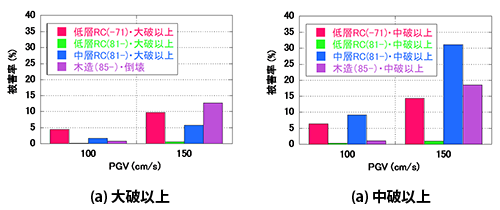

1995年に兵庫県南部地震が起きましたけれども、新耐震設計法によって設計された建物の大破・倒壊率が高くないことを理由に、基準の改訂は行われませんでした。これについて、私は戸惑いを感じました。確かに、新耐震によるRC造建物の大破・倒壊率が低かったのは事実です。しかし、灘区・東灘区の8~12階程度の中層建物(マンション)の被害率は、高かったのです2.1)。【図2.1】に示した被害率には、ピロティ―建物は含まれていません。どれくらい被害率が高かったかをざっくり言うと、同じ建築年代の戸建て木造住宅と同じくらいの割合です(【図2.2】)。当時の戸建て木造住宅は、必ずしも筋交いが金物で固定されていなかったものも多く含まれると言われています。被害の補修には合意形成が容易でないマンションが、新耐震で設計されていても、そのような戸建て住宅と同じくらいの安全性では心配ではありませんか?また、新耐震の中層マンションの方が、1970年以前に建てられた低層マンションよりも被害率が高かったのです。しかし、大多数を占める低層マンションの陰に隠れて、数の上では多くなかった中層マンションの大きな被害は、十分に注目されることがありませんでした。

【図2.1】兵庫県南部地震におけるRC造建物の被害率

【図2.2】RC造建物と木造建物の被害率曲線の比較(兵庫県南部地震)

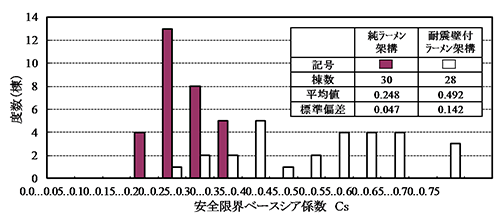

兵庫県南部地震で大きく変わらなかった建築基準法が、2000年に改正されて、限界耐力計算が導入されました。安全性の水準を向上するためのものではなく、多様な技術や工法の開発や適用に対応するためと説明されています。それまで地盤種別に応じて地表面で規定されていた地震力が、工学的基盤上で規定されることとなりました。表層地盤の増幅特性や建物・地盤の相互作用も考慮可能な、より理論的な計算法でした。関西では、13~15階建のマンションの設計に多く使われましたが、安全限界時のベースシア係数は0.2を大きく下回る非常に耐力の低い建物が建てられていくこととなりました(【図2.3】)2.2)。

【図2.3】限界耐力計算で設計された建物と安全限界時ベースシア係数

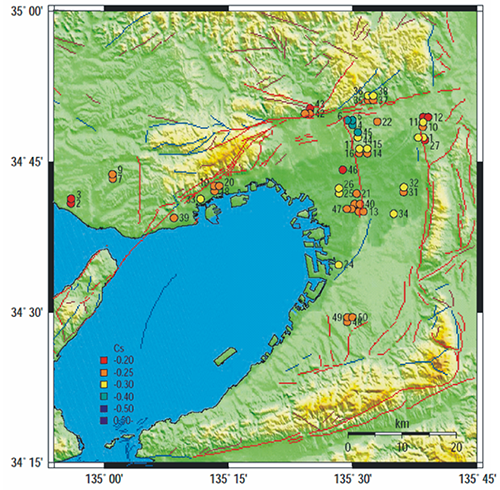

【図2.4】は、設計された建物の建設地点をプロットしたものです。上町断層帯直上などの活断層周辺に、設計された建物が多く分布しています。理由は、例えば、上町断層周辺は上町台地上で地盤がよく、表層地盤の増幅効果を小さく評価できたためです。つまり、兵庫県南部地震で被害率の高かった中層マンションが、新耐震設計法よりも耐力が低くなり、しかも、上町断層帯地震の断層直上に建てられていったのです。そして、表層地盤の良し悪し、あるいは、揺れやすさ、を合理的に評価したつもりが、心配なマンションが少なからず設計されていきました。

深い堆積地盤構造を考慮すれば良かったのかというと、必ずしもそうではないと思います。継続時間の短いパルス性地震動の地震動増幅特性は、地盤の卓越周期との相関性は低く、長周期長時間地震動などの共振現象と関係した増幅特性とは異なるのです。増幅特性の影響も、地震動特性によって変化します。

【図2.4】限界耐力計算で設計された建物と安全限界時ベースシア係数

ここで、限界耐力計算にとどまらず、表層地盤における地震動増幅効果の評価についての筆者の考えを述べたいと思います。ただし、日本建築学会の2019年版の建築基礎構造設計指針2.3)では、大幅に改善された方法が提示されていますので、是非、ご参照ください。

- 限界耐力計算では、精算法と簡略法があります。精算法では、PS検層などの地盤調査が必要となります。簡略法では、費用面からPS検層を行えない規模の建物に不可欠なのですが、過大な地震荷重となって事実上使用されていません。その反面、前述のように、地盤が良好な場合には、精算法による地震荷重が過小評価になる可能性があります。設計用地震動だけで、建物の耐震性能をコントロールするのは容易ではないことを表しています。

- 工学的基盤で規定される告示スペクトルの形状やレベルについては、設定時点での設計慣行や工学的判断が大きく影響していると思います。しかし、その前提となった振動特性係数$\small R_t$も含めて、設定の根拠となった地震観測記録は、現在では考えられないくらい少ないものでした。1986年に高層建築物の動的解析用地震動が建築センターから提示された時点でも、レベル2の最大速度50cm/sに達する観測記録は皆無に近い状態だったと思います。あくまでも工学的に設定された設計用地震動であると理解しています。兵庫県南部地震以降に観測された大振幅地震動のスペクトル特性と、告示スペクトルとは似ていません。スペクトル特性が全く違うのに、位相だけ用いても別物には違いありません。スペクトル特性が異なると、有効な地震対策の方向性を間違えかねません。

- 表層地盤の1次元等価線形解析や限界耐力計算の精算法が、適用しにくい場合があります。液状化の可能性がある場合、工学的基盤が傾斜している場合、不整形地盤がある場合などがそれです。いずれも、簡略的かつ合理的に影響評価できる方法も提示されることが望ましいと考えています。

- 工学的基盤深さの設定にも注意が必要です。工学的基盤深さの違いによって表層地盤の非線形性や増幅特性が変化し、設計用入力地震動が変化するからです。大阪市内では、建物規模によって杭支持層が第一、第二、第三洪積砂礫層と変化します。どの層を工学的基盤にするのか、設計対象建物にとって最も安全側の評価となるように決定するのも一案です。しかし、杭支持層よりも深い地盤の調査は通常行われません。従って、建物規模によっても工学的基盤位置が変化します。結果として、建物規模や支持基盤深さによって、建物への地震荷重が変化してしまいます。加えて、大振幅地震動になると、工学的基盤でさえ非線形化すると思います。さらに、表層地盤の地震動増幅効果だけに神経質になっても、深い堆積地盤構造に起因した地震動増幅効果や断層の破壊過程の影響を完全に無視しては本末転倒です。筆者は、表層地盤の地震動増幅特性、断層の破壊過程や地震動特性(卓越周期や継続時間など)を踏まえて、地表で設計用地震動を設定する方が、直接的に建物の必要耐震性能を規定することができるので、望ましいと考えています。

- 評価法や計算法が理論的に精緻になれば良い設計になると考えている設計者や研究者が多いように思います。しかし、それほど設計は簡単ではないと思います。私は敢えて異を唱えたいと思います。目的は、理論的な設計や高度な計算ができることではなく、生命や財産を守る建物を合理的に設計できることです。自然相手に理詰めの設計には限界があります。また、高度な計算を行うには、当然、高度な知識や経験を必要とします。計算できる設計者は限られますし、必要となるツールも多くなります。大振幅地震動の場合には、応答解析の方法によっても大きく解析精度が変わってきますし、設計クライテリア(どこまでの損傷を許容するか)の設定も決して容易ではありません。むしろ、理論的な計算や検討は設計法を提示する前に検討しておくべきです。設計実務では、確実に必要な耐震性能を確保し、簡便なモデル化や計算で安全性をチェックできることや、間違いの無い設計ができることの方が重要ではないでしょうか。これは、決して、中低層建物だけのことではなく、超高層建物でも同様であると考えています。

最後に、どんな設計法でも、最初から完璧とは言い切れません。地震被害を基にして設計法をブラシュアップしていくのは仕方ないと思います。前述の「モグラたたき」です。しかし、いろいろな計算法を許容すると、いろいろな穴から、いろんなモグラが頭を出すので、いちいちたたかねばならなくなります。つまり、最低限の耐震性能(品質)を守ることが容易ではなくなります。また、異なる計算法を用いれば、必ず、どちらかの計算法ではOKだけど、別の計算法ではNGという結果が出る可能性があります。最低限の耐震性能の定義自体が不明確になります。法で守るべき最低限の耐震性能を、どのように確保すればよいのか、十分に議論される必要があります。

参考文献

- 2.1)

- 林康裕, 宮腰淳一 : 兵庫県南部地震における被害率曲線, 災害部門PD, 地震動の特性と建築物の被害-経験と予測-, pp.15-20, 1998.

- 2.2)

- 有木寛江, 林康裕,南宏一,井上豊:限界耐力計算法による設計建築物の保有耐力の分析 ~表層地盤の増幅特性と相互作用効果の評価について~, 日本建築学会技術報告集 第18号, pp.61-66, 2003.12.

- 2.3)

- 日本建築学会:建築基礎構造設計指針(第3版), 2019