|

- 第1回:流れの不思議(流体力学の基礎知識)

- 第2回:風はどのように吹いている?

- 第3回:強風災害から学ぶ

- 第4回:我が国における耐風設計の変遷

- 第5回:建築基準法の落とし穴-構造設計上の注意点-

- 第6回:低層建築物の耐風設計

|

植松 康

(うえまつ やすし

/ Yasushi Uematsu)

独立行政法人

国立高等専門学校機構

秋田工業高等専門学校

校長

- 1977年

- 東北大学工学部建築学科卒業

- 1982年

- 東北大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程修了(工学博士)

- 1982年

- 東北大学工学部建築学科助手

- 1986年

- 東北工業大学非常勤講師

- 1994年

- 東北大学工学部建築学科助教授

- 1994年

- 東北工業大学大学院工学研究科非常勤講師

- 1998年

- 八戸工業大学非常勤講師

- 2002年

- コンコルディア大学(カナダ)客員教授

- 2003年

- 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻教授

2019年4月 東北大学名誉教授

他に東北大学未来科学技術共同研究センター教授、東北大学大学院工学研究科副研究科長(総務担当)、宮城学院女子大学非常勤講師、哈爾浜工業大学(中国) Overseas Part-time Doctoral Co-supervisor、東北大学未来科学技術共同研究センター副センター長、中華人民共和国交通運輸部天津水運工程科学研究,Distinguished Expert and Chief Advisor (part-time)を歴任

■受賞歴

2005年5月

日本風工学会賞(論文賞)「独立上屋の風荷重に関する研究」

2009年3月

第20回風工学シンポジウム 論文賞 「機械的固定工法シート防水システムの疲労損傷を考慮した耐風性能評価法」

2010年8月

農業施設学会 論文賞 「園芸用パイプハウスの構造骨組用風荷重に関する研究-閉鎖型構造の外圧係数について-」

2014年5月

日本膜構造協会 膜構造研究論文特別賞

2019年5月

日本風工学会ベストペーパー賞 「変動風力を受ける円筒形貯槽の動的座屈特性」

2019年9月

日本農業施設学会 論文賞 「園芸用パイプハウスの風荷重による崩壊過程と補強効果の三次元解析による検討」

■専門

建築構造(特に建築風工学,鉄骨構造)

■学協会等の活動

日本建築学会 構造本委員会委員,荷重運営委員会委員,風荷重小委員会主査

日本風工学会 理事(会長),運営・学術委員長,風災害調査連絡委員会委員長

日本雪工学会 理事(会長),総務委員長

日本鋼構造協会 鋼構造と風小委員会委員長

その他の所属学協会 日本自然災害学会,農業施設学会,日本膜構造協会

国際風工学会(International Association for Wind Engineering)のアジア・オセアニア地区代表

■主な著書(いずれも共著)

シェル・単層ラチス構造の振動解析-地震、風応答と動的安定- 日本建築学会 1993年8月

動的外乱に対する設計-現状と展望- 日本建築学会 1999年5月

風工学ハンドブック―構造・防災・環境・エネルギー- 日本風工学会編 朝倉書店 2007年4月

容器構造設計指針・同解説 日本建築学会 2010年3月

WIND TUNNELS AND EXPERIMENTAL FLUID DYNAMICS RESEARCH, INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER, 2011

ENVIRONMENT DISASTER LINKAGES, Community, Environment and Disaster Risk Management Vol. 9, Emerald, 2012

実務者のための建築物外装材耐風設計マニュアル 日本建築学会 2013年2月

建築物荷重指針・同解説 日本建築学会 2015年2月

建築物荷重指針を活かす設計資料集2 日本建築学会 2017年2月

第5回:建築基準法の落とし穴 -構造設計上の注意点-

風荷重算定式

建築基準法施行令および建設省告示第1454号および第1458号(以下、「告示1454号」および「告示1458号」)によれば、構造骨組用および外装材用風荷重(単位面積当たりの荷重で、基準法では「風圧力」と呼んでいます)$\small W$および$\small W_c$は、

$$構造骨組用:W=q\cdot C, q=0.6E\cdot V_0^2, E=E_r^2 G_f \scriptsize{ (N/m^2)}\tag{5.1a-c}$$

$$外装材用:W_c=\bar{q}\cdot \hat{C}_f, \bar{q}=0.6E_r^2\cdot V_0^2 \scriptsize{ (N/m^2)}\tag{5.2a,b}$$

ここに、$\small q$:速度圧(N/m²)、$\small C$:風力係数、$\small E_r$:平均風速の高さ方向の分布を表す係数、$\small G_f$:ガスト影響係数、$\small V_0$:基準風速(m/s)、$\small \bar{q}$:平均速度圧(N/m²)、$\small \hat{C}_f$:ピーク風力係数。

(5.1)式と(5.2)式を比較すると表現はよく似ていますが表している内容はかなり違います。まず、構造骨組用風荷重について見てみます。第4回で説明したように、最大応答が平均応答に概ね比例することより、最大応答を与える風荷重は近似的に「平均荷重」×「ガスト影響係数」で与えられます。したがって、風力係数$\small C$は多くの場合平均風力係数に基づいて設定され、風の乱れの動的荷重効果はガスト影響係数で考慮されます。ただし、(5.1)式は論理的矛盾を含んでいます。(5.1b)式と(5.1c)式を見ると、速度圧$\small q$の中にガスト影響係数$\small G_f$が含まれていることに気づきます。速度圧とは、第1回で説明しましたように、単位体積当たりの空気がもっている運動エネルギーを表しますから、本来風だけで決まる物理量です。一方、ガスト影響係数は、風の乱れだけではなく、構造物の規模や振動特性(固有周期や減衰定数など)の影響も受けます。すなわち、(5.1b)式は、本来風の特性だけで決まるべき速度圧に構造物の特性が含まれるという物理的に考えるとおかしな式なのです。第4回で説明しましたように、2000年の改正以前の建築基準法では、風荷重は瞬間速度圧$\small \hat{q}$に風力係数を乗じる形で与えられていました。つまり、風の乱れの動的荷重効果は瞬間風速で評価されていたのです。そこで、建設省(当時)は物理的厳密さとは無関係に、改正前の式と同じ表現にしたかったものと思われます。物理的に正しい表し方は$\small W=\bar{q}\cdot G_f\cdot C$です。そうすれば、(5.2)式と同様の表現になり、意味も明確になります。ただし、比較的剛で小規模な建築物の場合、最大荷重効果は概ね最大瞬間風速時に発生すると考えられ、$\small G_f\approx G_v^2$($\small G_v$はガストファクター)とおくことができ、この場合には物理的な矛盾はなくなります。

次に、外装材用風荷重について見てみます。(5.1)式とは異なり、風の動的荷重効果は速度圧ではなく風力係数で考慮されています。外装材の場合、受圧面積が小さく作用する風力は場所によって大きく変化します。平均値が0に近く正・負両側に大きく変動する風力が作用するようなケースもしばしばです。そのような場合、構造骨組のように「平均荷重」×「ガスト影響係数」という形で設計荷重を評価することはできません。そこで、外装材用風荷重はピーク風力係数を用いた(5.2)式で算定することにしました。ピーク風力係数は「ピーク外圧係数」-「ピーク内圧係数」で与えられます。告示1458号に規定されたピーク外圧係数をよく見ますと、正の値は気流の乱れの強さの関数となっていますが、負の値は乱れに関わらず一定値となっています(詳細は後述)。これは、負のピーク外圧係数は接近流の乱れより流れの剥離によって生じた渦の影響を強く受けること、接近流の乱れが大きくなると風圧の変動幅は大きくなりますが平均値が小さくなるためピーク値は気流の乱れの影響をそれほど大きく受けないこと、などの特性を考慮し、簡単のため乱れに依存しない式としたものです。

地表面粗度区分の選定

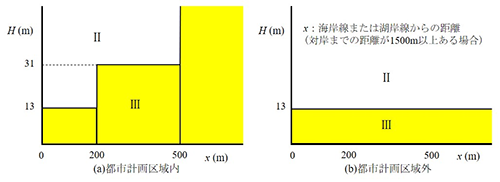

第2回で説明したように、建物や樹木など地表面の粗度によって地表面付近の風の状況が変わります。(5.1)式および(5.2)式中の$\small E_r$は平均風速のプロファイルを表す係数で、地表面の粗度によって変化します。告示1454号では地表面粗度をⅠ~Ⅳの4つに区分しています。地表面粗度区分Ⅰは都市計画区域外にあって極めて平坦で障害物がない区域、Ⅳは都市計画区域内にあって都市化が特に著しい区域で、いずれも特定行政庁が指定します。ところが、地表面粗度区分をⅣとすると設計荷重を過小評価する危険性があるため、実際に特定行政庁がⅣを指定している区域はかなり限られています。指定された場合を除けば、どの地表面粗度区分を採用するかは、建設地が都市計画区域内であるかどうかに加え、海岸線や湖岸線からの距離$\small x$(m)と建物高さ$\small H$(m)によって決まります。これらの関係を図示したのが【図5.1】です。

【図5.1】地表面粗度区分の選択

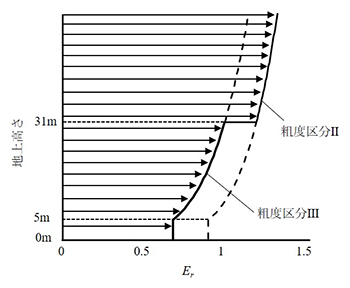

都市計画区域外であっても$\small H\leq$13mの場合にはⅢとなります。海岸線や湖岸線に面した都市計画区域は多く存在します。いま、そのような場所に建つ建築物に対して海や湖の方から風が吹く場合を考えます。本来なら地表面粗度区分ⅠかⅡを使うべきところですが、海岸線あるいは湖岸線からの距離$\small x$が200m以内でも$\small H\leq$13mの場合、また500m以内でも$\small Z\leq$31mならⅢが選択されます。したがって、告示1454号では、ほとんどの場合に地表面粗度区分Ⅲが使われるという仕組みとなっています。$\small x=$200~500mの場所で、地表面粗度区分が本来ⅡであるべきところⅢとした場合の風速のプロファイルの違いを【図5.2】に示します。これより、地上高さ$\small Z\leq$31mの範囲で風速が大きく低減していることが分ります。速度圧は風速の2乗に比例しますから、風荷重の違いはさらに大きくなります。このように虫食いで歪められた風速分布の適用には物理的な根拠は全くありません。1990年代の建築基準法の改正作業の段階で、当時の規制緩和の流れも加わり、風圧とは異なる各種団体からの政治的な圧力によって決まったものです。このように建築基準法による地表面粗度区分の判定は危険側であることを設計者には認識して頂きたい。そもそも、都市計画区域の指定は自治体が行政上人為的に定めたものであり地表面の状態とは無関係です。日本建築学会「建築物荷重指針・同解説(2015)」(以下、「荷重指針」)等を参考にして、建設地点の風上側の地表面の状態と建物高さとの関係で適切に地表面粗度区分を判断しなければいけません。

【図5.2】歪んだ風速分布の適用(都市計画区域内で海岸線あるいは湖岸線から200~500mにある地点)

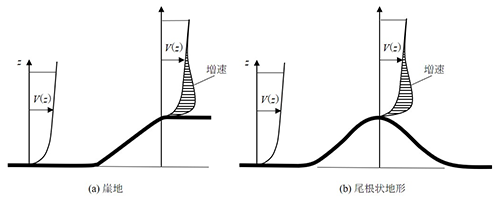

地形による増速効果

海岸の崖地や丘の上には、眺望を考慮してかホテルやマンションなどが多数建っています。斜面を上り始めた所では平坦な所に比べて風は弱くなりますが、上っていくにつれて次第に増速し、【図5.3】に示すように、頂上付近では平坦な場合に比べて大きくなります。増速の程度は、斜面の傾斜角と場所によって変わりますが、1.2~1.3倍になることもしばしばです。このような場合、再現期間50年(「損傷限界」に相当)の風であっても、地形の増速効果によって再現期間約500年(「安全限界」に相当)の風が吹くことになります(再現期間500年の風速は再現期間50年の値の1.25倍程度です)。風速が1.5倍になれば荷重は2.25倍になります。このような地形による増速効果は建築基準法には盛り込まれていませんが、荷重指針には二次元的な地形に対する風速増速率を計算する式が与えられていますので参考になります。しかし、現実にはそのような単純な地形ではなく、三次元的で複雑なものが多く、適用に当たっては注意が必要です。近年では、コンピュータおよび数値流体計算の発展が目覚ましく、シミュレーションによって地形の効果を検討することが可能になってきました。しかし、数値流体計算の結果は、使用する計算モデルや境界条件の与え方、メッシュ分割等によって大きく変わりますから、その利用に当たっては専門知識を有する機関に相談することが不可欠です。

【図5.3】地形による増速効果

外装材の設計

第3回で述べたように、建築物の強風被害のほとんどが外装材に発生しています。外装材が破損して飛散すると他の建築物への二次被害や人的被害を引き起こし、被害を拡大させます。荷重指針では、初版(1981)から外装材用風荷重が構造骨組用風荷重とは別に与えられ、外装材の耐風設計の重要性が強調されてきました。しかし、近年の台風被害調査結果によれば、現行基準で設計された比較的新しい建築物にも外装材の被害やそれに起因する構造被害が発生しています。

建築基準法において、外装材用風荷重は告示1458号に規定されている(5.2)式を用いて計算されます。しかし、高さ13m以下の帳壁にはこの風荷重に対する構造耐力上の安全性を確認するための構造計算を要求していません。これも上述した地表面粗度区分の選定と同様、物理的な風圧ではなく政治的圧力によって決まったもので、物理的には全く根拠のない処置です。これによって外装材の設計や施工を軽視する結果になることが懸念されます。乱暴な設計者はこの部分の構造設計は不要と考えるかも知れませんがそれは大きな間違いです。建築基準法施行令第39条第1項には「屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、・・・、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。」と規定されています。したがって、構造設計者は合理的な方法によってこの基本的な要求性能を満たしていることを確認する必要があります。この部分も含めて、限界状態計算によって建築物を設計する場合、損傷限界荷重に対しては損傷しないことを、安全限界荷重に対しては損傷しても脱落しないことを検証する必要があります。

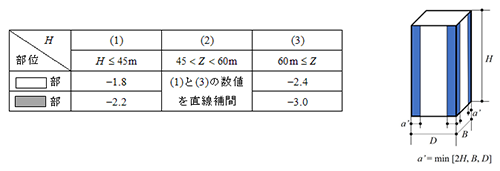

【図5.4】は告示1458号による帳壁の負のピーク外圧係数を示します。風速は上空ほど高くなりますから風の影響を直接受ける風上帳壁の正圧は高い所ほど大きくなります。一方、側面や背面の負圧には隅角部での流れの剥離が大きく影響し、この剥離の影響は高さ方向にほとんど変化しません。したがって、負のピーク外圧係数は高さ方向にほとんど変化しません。このような流れの特性が反映され、外装材用ピーク外圧係数は高さ方向に一定値となっています。風洞実験によれば、負のピーク外圧係数は下層部の方がむしろ大きな値(絶対値)を示すことがあります。地面に近い所では風速が低いから風圧も小さいと誤解している設計者が多いようですが、実際には決してそうではありません。さらに、強風時には屋根瓦、屋根ふき材や屋根構造材、外壁材などおびただしいものが飛散物となって飛んできます。正圧を受ける風上壁面では下層部ほど飛散物衝突の危険性が高まります。したがって、外装材の設計は下層部ほど重要だということができます。たとえ建築基準法で義務づけられていなくても、13m以下の帳壁部分の設計を重視する必要があります。このような部分についても、告示1458号や荷重指針で与えられる風荷重に対して設計することが推奨されます。

【図5.4】帳壁の負の外装材用ピーク外圧係数

壁面や窓のガラス板が風圧によって割れることは稀で、破損の多くが飛散物の衝突によって生じています。窓ガラスの破損によって風上面に大きな開口ができると、そこから室内に強風が侵入し大きなピーク内圧を発生させます。屋根面、側面や風下面には外側に負圧が作用していますから、この正の内圧が加わることによってそれらの部分には大きな風力が生じ、屋根が小屋組みごと吹き飛ばされるといった大きな構造被害に結びつきます(【図5.5】)。このような飛散物の作用は建築基準法にも荷重指針にも陽な形で盛り込まれてはいませんが、その対策として雨戸やシャッターは非常に有効です。設計上、それらを設置することが困難な場合には、耐衝撃性の高い複層ガラスの使用が有効です。

【図5.5】飛散物による被害の拡大(被害の連鎖)(国土技術政策総合研究所・喜々津仁密氏提供)