植松 康

(うえまつ やすし

/ Yasushi Uematsu)

独立行政法人

国立高等専門学校機構

秋田工業高等専門学校

校長

- 1977年

- 東北大学工学部建築学科卒業

- 1982年

- 東北大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程修了(工学博士)

- 1982年

- 東北大学工学部建築学科助手

- 1986年

- 東北工業大学非常勤講師

- 1994年

- 東北大学工学部建築学科助教授

- 1994年

- 東北工業大学大学院工学研究科非常勤講師

- 1998年

- 八戸工業大学非常勤講師

- 2002年

- コンコルディア大学(カナダ)客員教授

- 2003年

- 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻教授

2019年4月 東北大学名誉教授

他に東北大学未来科学技術共同研究センター教授、東北大学大学院工学研究科副研究科長(総務担当)、宮城学院女子大学非常勤講師、哈爾浜工業大学(中国) Overseas Part-time Doctoral Co-supervisor、東北大学未来科学技術共同研究センター副センター長、中華人民共和国交通運輸部天津水運工程科学研究,Distinguished Expert and Chief Advisor (part-time)を歴任

■受賞歴

2005年5月

日本風工学会賞(論文賞)「独立上屋の風荷重に関する研究」

2009年3月

第20回風工学シンポジウム 論文賞 「機械的固定工法シート防水システムの疲労損傷を考慮した耐風性能評価法」

2010年8月

農業施設学会 論文賞 「園芸用パイプハウスの構造骨組用風荷重に関する研究-閉鎖型構造の外圧係数について-」

2014年5月

日本膜構造協会 膜構造研究論文特別賞

2019年5月

日本風工学会ベストペーパー賞 「変動風力を受ける円筒形貯槽の動的座屈特性」

2019年9月

日本農業施設学会 論文賞 「園芸用パイプハウスの風荷重による崩壊過程と補強効果の三次元解析による検討」

■専門

建築構造(特に建築風工学,鉄骨構造)

■学協会等の活動

日本建築学会 構造本委員会委員,荷重運営委員会委員,風荷重小委員会主査

日本風工学会 理事(会長),運営・学術委員長,風災害調査連絡委員会委員長

日本雪工学会 理事(会長),総務委員長

日本鋼構造協会 鋼構造と風小委員会委員長

その他の所属学協会 日本自然災害学会,農業施設学会,日本膜構造協会

国際風工学会(International Association for Wind Engineering)のアジア・オセアニア地区代表

■主な著書(いずれも共著)

シェル・単層ラチス構造の振動解析-地震、風応答と動的安定- 日本建築学会 1993年8月

動的外乱に対する設計-現状と展望- 日本建築学会 1999年5月

風工学ハンドブック―構造・防災・環境・エネルギー- 日本風工学会編 朝倉書店 2007年4月

容器構造設計指針・同解説 日本建築学会 2010年3月

WIND TUNNELS AND EXPERIMENTAL FLUID DYNAMICS RESEARCH, INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER, 2011

ENVIRONMENT DISASTER LINKAGES, Community, Environment and Disaster Risk Management Vol. 9, Emerald, 2012

実務者のための建築物外装材耐風設計マニュアル 日本建築学会 2013年2月

建築物荷重指針・同解説 日本建築学会 2015年2月

建築物荷重指針を活かす設計資料集2 日本建築学会 2017年2月

第4回:我が国における耐風設計の変遷

建築基準法制定(1950年)

1934年9月21日、911hPaというかつてない低い気圧で室戸岬に上陸した「室戸台風」は関西地方を中心に未曾有の強風被害を引き起こしました。被害調査の結果、それまでの風荷重の扱い方の不完全さが指摘されました。これを契機に構造物に及ぼす風の作用が新しい立場から見直されるようになり、「速度圧」や「風力係数」といった概念が導入されるようになりました。そして、1950年「建築基準法・施行令」が制定され、風荷重は次式で算定されることになりました。

$$P=C\cdot q\cdot A(kgf)\tag{4.1}$$

ここに、$\small C$は風力係数で、「外圧係数-内圧係数」として与えられるものですが、両者は分離されず一体のものとして与えられています。$\small A$は建築物あるいは設計対象部位の面積(m²)を表します。また、$\small q$は速度圧で、

$$q=60\sqrt{h}(kgf/m^2)\tag{4.2}$$

ここに、$\small h$は地盤面からの高さ(m)を表します。この式はその後半世紀にわたって使われてきましたので、年配の構造設計者には馴染み深いものだと思います。(4.2)式の基となったのは、室戸台風時に室戸岬測候所において地上高さ15mの観測鉄塔上で観測された最大瞬間風速約63m/sです。最大瞬間風速$\small \hat{V}$のプロファイルが$\small h$の1/4乗に比例する、すなわち、$\small a$を比例定数として、$\small \hat{V}=ah^{1/4}$で与えられると仮定し、上記観測値($\small h=15m$で$\small \hat{V}=63m/s$)を代入すると$\small a$が定まります。さらに、この式を速度圧と風速の関係式$\small q=\frac{1}{2}\rho \hat{V}^2$($\small \rho$は空気密度で約0.125kgf/m³)に代入し数値を丸めると(4.2)式が得られます。因みに、最大瞬間風速のプロファイルに対するべき指数は平均風速の1/2程度なので、上記のべき指数1/4は平均風速のべき指数を1/2とみなしたことに相当します。このような大きな数値は当時世界的にも例はなく、実状を反映したものではありませんでした。しかし、当時それほど高い建物はなく、構造設計上風荷重が支配的となるような建築物はほとんどなく、多少風荷重を“いい加減に”定めたとしても実質的に問題となることはなかったと考えられます。つまり、耐震設計がきちんと為されていれば風に対しても安全であったといえるでしょう。実際、1960年代以降、強風によって全壊や大規模半壊といった大きな構造被害を受ける建物は非常に少なくなっています。

高度経済成長期における建築物の高層化・大スパン化

高度成長期における一般家庭へのテレビの普及に伴い、1954年名古屋市に高さ180mの大型テレビ塔が建設されました。その設計に当り、(4.2)式は設計荷重を過大評価することが指摘され、諸外国の例を参考にして最大瞬間風速のプロファイルを見直し、べき指数を1/8と仮定した次式を用いました。

$$q=120\sqrt[4]{h}(kgf/m^2)\tag{4.3}$$

名古屋テレビ塔の完成後、風速の実測も行われ、暴風時における測定結果は(4.3)式と比較的よく一致することが示されました。そして、この式は後述するように、その後の高層建築物の幕開けの時代に大きな役割を果たしました。

1963年の高さ制限の撤廃に伴い、1968年我が国初の本格的超高層建築物である「三井霞ヶ関ビル」(地上36階、高さ156m)が完成しました。また、この時代にはスポーツ施設としての大空間構造に対する社会的要求が高まり、1964年に開催された東京オリンピックの競技会場としてメインスパン126mの「国立屋内総合競技場」が建設されました。このような建築物の高層化・大スパン化の傾向は必然的に風に対する関心を高め、風の影響を正しく理解しようという機運が高まり、風の乱流構造、風圧力の実況、風による振動等の調査・研究が多く行われるようになりました。

そのような中、日本建築学会は1964年、高層建築技術指針を制定しました。そこでは、設計用速度圧は次式で与えられています。

$$q=q_0\cdot Z\cdot L\cdot I(kgf/m^2)\tag{4.4}$$

ここに、$\small q_0$:基準速度圧、$\small Z$:地域係数、$\small L$:受圧面係数、$\small I$:重要度係数。基準速度圧$\small q_0$は、(4.2)式や(4.3)式と同様、高さ$\small h$の関数で与えられていますが、この中には周辺の状況を表わす「環境係数」が含まれています。受圧面係数$\small L$は、風の乱れの空間的非一様性を考慮した規模効果を表わしています。また、重要度係数Iは建築物またはその部分の重要度に応じて設計用風力の大きさを変えようというもので、主体骨組と細部とで荷重のレベルを変更するためのものです。このように、建築基準法にはない「規模効果」や「重要度係数」といった新しい概念が導入されました。

超高層建築物の出現は同時にカーテンウォールの出現でもあり、カーテンウォールの耐風設計法の確立、特にガラス板の耐風圧性能試験法やカーテンウォールの水密性試験法の確立が急務となりました。その頃、伊勢湾台風(1959年)や第2室戸台風(1961年)など我が国最大級の台風が相次いで来襲し、屋根や外壁等の外装材に大きな被害をもたらしました。第3回で述べましたように、外装材の破壊はそれだけに止まらず、大きな構造被害のトリガーとなることも多く、外装材の被災防止や安全設計の重要性が指摘されるようになりました。このような背景の下、1971年に外装材の耐風設計に関する初めての規定である「建設省告示第109号」が制定されました。その主な内容は次の2点です。

(a)設計用速度圧は屋根葺き材用と帳壁(カーテンウォール)用とに分け、

屋根葺き材用:

$$q=120\sqrt[4]{h}(kgf/m^2)\tag{4.5}$$

高さ31mを越える建築物の屋外に面する帳壁:

$$h\leq 16m に対して、q=60\sqrt{h}(kgf/m^2)\tag{4.6a}$$

$$h\gt 16m に対して、q=120\sqrt[4]{h}(kgf/m^2)\tag{4.6b}$$

(b)軒、庇、けらば、壁面隅角部等局部風圧の領域を指定し、そこでの設計用風力係数を$\small C=-1.5$とする。

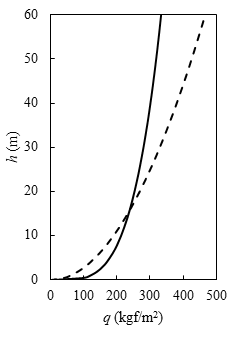

(4.6a)式と(4.6b)式を併せて描くと【図4.1】のようになります。2つの式は高さ16mで交わり、(4.6)式は設計用速度圧としていずれの高さにおいても小さい方を選択していることを意味します。

【図4.1】設計用速度圧の比較

確率・統計的荷重算定法の導入

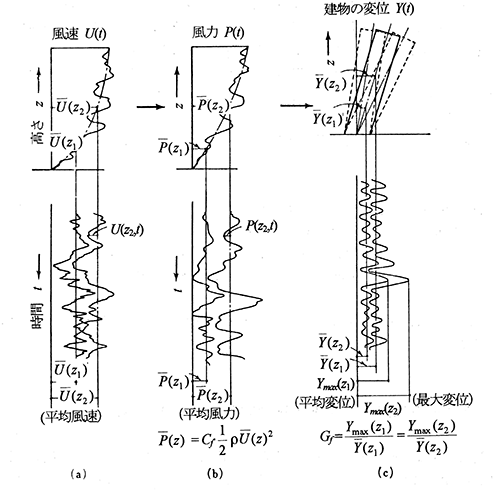

高層建築物の建設ラッシュとそれに伴う合理的耐風設計法に対する社会的要求の高まりにより、1960年代の終わり頃から理論的・実験的研究や実測が盛んに行なわれるようになりました。そのような中、1967年にカナダ・西オンタリオ大学のDavenportが「Gust Loading Factor(ガスト荷重係数)」という確率・統計的概念に基づく新しい風荷重の評価手法を提案しました4.1)(【図4.2】)。それによれば、設計用風荷重$\small P$は次式により算定されます。

$$P=q\cdot C\cdot G\cdot A\tag{4.7}$$

ここに、速度圧$\small q$は、最大瞬間風速に基づく(4.2)式や(4.3)式とは異なり、平均風速$\small \bar{V}$に基づいて算定されます。$\small G$は風速変動の動的荷重効果を表す「ガスト荷重係数」で、

$$G=\frac{\bar{X}+x_{max}}{\bar{X}}=1+g_x\frac{\sigma_x}{\bar{X}}\tag{4.8}$$

ここに、$\small \bar{X}$:平均風力による建築物の平均変位、$\small x_{max}$:建築物の動的変位の最大値($\small =g_x\cdot\sigma_x$)、$\small \sigma_x$:建築物の動的変位の標準偏差、$\small g_x$:ピークファクター。

【図4.2】ガスト荷重係数の定義(建築物荷重指針(1981年版)より)

この方法を前述の建築基準法・施行令による規定と比較してみますと、

(a)風による振動のことを考えれば、最大瞬間風速が必ずしも最大の風荷重を与える訳ではない、

(b)大規模な建築物においては、最大瞬間風速のような風が建築物全体に同時に作用する訳ではない、

という認識の下で、風速の時間的・空間的変動特性が建築物に与える荷重効果を確率・統計的手法により評価し、最大荷重効果を与える「等価静的風荷重」を定めたものです。建築物の応答は風速だけではなく、建築物の形状や規模、固有振動数や減衰定数等の振動特性にも依存します。それらの影響はすべて$\small G$の算定式の中に反映されています。一方、小規模な建築物の場合、最大瞬間風速時に最大荷重効果が発生すると考えることができます。いま、最大瞬間風速と平均風速の比をガストファクター$\small G_v$と定義すれば、風力は風速の二乗に比例することから、(4.1)式は(4.7)式において$\small G=G_v^2$とおいたことに相当します。

(4.7)式による風荷重評価が(4.1)式より合理的であることはいうまでもなく、その後世界各国の基規準に採り入れられています。我が国においても、独自の実験・実測情報等を踏まえ、1981年、日本建築学会は建築物荷重指針(以下、「荷重指針」)における風荷重算定法をDavenportの方法に準拠して改定しました。その後、いくつかの問題点が指摘されたため、それを補完する形で1993年に改定されました。この指針の特徴を挙げると以下のようです。

(a)風荷重算定式を「構造骨組用」と「外装材用」の2本立てとしました。これは、構造骨組と外装材では規模や振動特性が異なるため、それぞれに対する風荷重の作用の仕方が異なることを考慮したものです。

(b)各地域において、建築物の供用期間中における強風の発生頻度と建築物の安全性を考慮して設計風速を設定します。つまり、建築物に求められる安全性に応じて再現期間を設定し、その再現期間に対応する風速に基づいて設計します。なお、この設計風速は平均風速により評価されます。

(c)設計用速度圧$\small q_H$を基準高さ$\small H$(通常は屋根の平均高さ)での速度圧とします。したがって、風荷重の鉛直分布は、風力係数(または、風圧係数)の高さ方向分布として考慮されます。

(d)風速あるいは風力の時間的・空間的変動の影響を確率・統計的手法によって評価し、「ガスト影響係数」で表わします。このガスト影響係数は、Davenportが定義した「ガスト荷重係数」と同様のものですが、風圧・風力の動的荷重効果を表すものとしてより広い意味で使われます。

(e)建設場所に吹く風の状況を「地表面粗度」で区別し、各区分における風の構造の特徴を「平均風速のプロファイル」と「風の乱れの強さのプロファイル」に反映させました。

その後、建築基準法・施行令も2000年に全面的に改定され、諸外国と同様、確率・統計的手法を採り入れた風荷重算定法が採用されました。適用できる建築物の高さが60m以下など、いくつかの制限を設けて簡略化されていますが、基本は日本建築学会の建築物荷重指針(1993)と同じです。建設省告示第1454号によれば、単位面積当たりの風荷重$\small W$は次式のように、速度圧$\small q$と風力係数$\small C_f$の積で与えられます。

$$W=q\cdot C_f (N/m^2)\tag{4.9}$$

$$q=0.6E\cdot V_0^2 (N/m^2)\tag{4.10}$$

$$E=E_r^2\cdot G_f\tag{4.11}$$

ここに、$\small E_r$は風速の高さ方向分布を表す係数、$\small G_f$はガスト影響係数で、いずれも地表面粗度区分(Ⅰ~Ⅳ)と建物高さ$\small H$によって与えられる係数です。$\small V_0$は「基準風速(m/s)」で、市町村ごとに再現期間50年の風速(地表面粗度区分Ⅱの高さ10mの値に換算したもの)が与えられています。地表面粗度区分の数値が大きくなると、$\small E_r$は小さくなりますが、$\small G_f$は逆に大きくなります。また、$\small H$が大きくなるほど、$\small E_r$は大きくなり、$\small G_f$は小さくなります。このような$\small E_r$および$\small G_f$の変化は、それぞれ、平均風速および乱れの強さのプロファイルを考えれば容易に理解できます。なお、地表面粗度区分は、荷重指針では第2回で述べたようにⅠ~Ⅴの5つですが、建設省告示1454号ではⅠ~Ⅳの4つです。また、荷重指針の「基本風速」は再現期間100年の値ですが、建設省告示1454号の「基準風速」は再現期間50年の値です。荷重指針では、荷重のレベルは設計者が決めるものとし、基本風速から任意の再現期間に対する風速値を算定するための「再現期間換算係数」を用意しています。

参考文献

- 4.1)

- Davenport, A.G.: Gust loading factors, Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 93, Issue 3, pp.11-34, 1967.