|

- 第1回:意識を変えた地震観測記録

- 第2回:地震荷重を考える

- 第3回:大振幅地震動に対する応答特性

- 第4回:大阪の事例(パルス性地震動)

- 第5回:大阪の事例(長周期長時間地震動)

- 第6回:大振幅地震動の対策

|

林 康裕

(はやし やすひろ

/ Yasuhiro Hayashi)

京都大学工学研究科 建築学専攻・教授

京都大学 工学部 建築系学科・卒業 1982.3

京都大学 大学院 工学研究科 建築学専攻 修士課程修了 1984.3

清水建設株式会社 1984.4~2000.3

京都大学 工学博士(論工博) 1991.6

京都大学防災研究所 総合防災研究部門・助教授 2000.4

京都大学工学研究科 建築学専攻・教授 2004.12

現在に至る

■受賞歴

・1999年 日本建築学会奨励賞受賞

・2007年 日本建築学会賞(論文)

■専門

・地震工学

・建築耐震工学

近年は

・大振幅パルス性地震動に対する建物の安全性

・伝統木造建物の耐震安全性

に精力的に取り組む

URL

http://www.archi.kyoto-u.ac.jp/~hayashi/index.html

3. 大振幅地震動に対する応答特性

大振幅地震動には2種類あります。その一つが、長周期長時間地震動です。正弦波のように、継続時間が長く、何回も何回も揺すられるのが特徴です。揺れがそれほど強くなくても、長い時間揺すられることで、特定の周期の帯域の建物だけが共振して応答が増大していくという性質があります。つまり、長周期長時間地震動の場合には、共振が起こるか否かということが重要となります。普通は、ある1つの地震動の卓越周期$\small T_g$と建物の固有周期$\small T$をずらして、共振を避ければ大丈夫と考えられがちです。しかし、大阪のように状況が異なることもあります。大阪では5~7秒の卓越周期だけではなくて、2~3秒も卓越しており、注意する必要があります。また、建物の非線形性の影響も考えて共振現象を考える必要もあります。地震対策としては、継続時間も長いため、ダンパーなどによる振動エネルギーの吸収も非常に有効な対策となります。

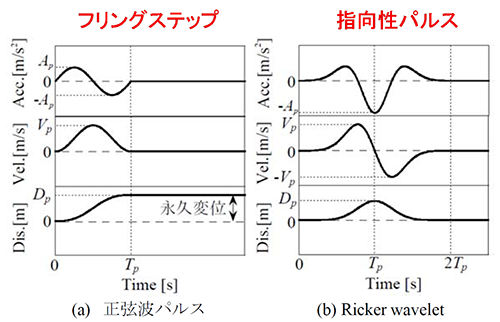

これに対して、パルス性の地震動は、とにかく波数が少なくて継続時間は短いのですが、非常に揺れが強いのが特徴です。建物応答は、長周期長時間地震動のような共振を伴う応答とは全く違います。固有周期$\small T$とパルス周期(筆者らは、擬似速度応答スペクトルがピークとなる周期(【図3.4(a)】参照)と定義しています。)$\small T_p$が一致すると危険と考えるのは正しくありません。違いを理解していただくために2波を用意しました3.1)。【図3.1】に示すような、加速度波形が正弦波パルス(正弦波1波)とRicker waveletです。我々は、パルス性地震動の特性を簡単かつ明快に表した波として、「特性化パルス」と呼んでいます。正弦波パルスは、西原村小森の観測記録のように永久変位が残るタイプを模擬しています。一方、Ricker waveletは、ディレクティビティ―パルスと呼ばれるものを模擬しています。こちらのほうは、永久変位は残らず、波数が少し増えています。永久変位が生じた例は、1999年台湾集集地震(TCU086)や2016年熊本地震(西原村小森)の観測記録が典型例で、地震学の専門家は、フリングステップと呼んで注目しています。活断層が地表面に表れ、断層ズレによる建物被害が発生します。しかし、ここではちょっと置いておいて、揺れによる建物被害に限定して話を進めます。

【図3.1】特性化パルス性地震動

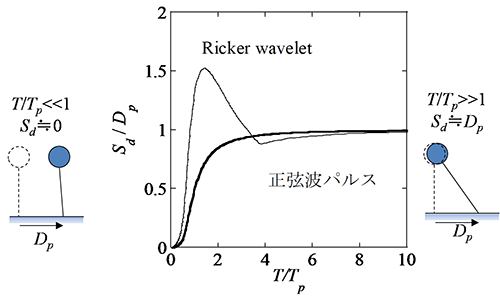

正弦波パルスとRicker waveletの非減衰変位応答スペクトルを【図3.2】に示します。ただし、縦軸は最大変位応答$\small S_d$を最大地動変位$\small D_p$で除し、横軸は固有周期$\small T$をパルス周期$\small T_p$で除して無次元化しています。この図から明らかなことは、共振のように特定の周期で変形が大きくなるのではなく、固有周期$\small T$がパルスの周期$\small T_p$よりも大きい場合 $\small (T/T_p\gt 1)$ に大きな変形を生じるということです。その変形量は、固有周期によって変化しにくくなり、固有周期が十分長いと最大地動変位$\small D_p$と等しくなります。このことは、極めて単純な理屈で理解できます。「固有周期が長い」は、「剛性が小さい」と同じで、$\small T/T_p$が増大していくと完全な免震に近づいていくわけです。従って、地面が動いただけ変形が生じることになります。

また、正弦波パルスとRicker waveletに対する応答の違いは、$\small T_p\fallingdotseq T$の周辺で生じます。Ricker waveletの方が大きくなっているのは波数が大きいからです。波数がもっともっと大きくなると、共振に近くなっていき、$\small T\fallingdotseq T_p$で変形が$\small D_p$よりも大きくなっていきます。2007年新潟県中越沖地震の刈羽波が3波であったため、$\small T\fallingdotseq T_p$で$\small D_p$よりも随分大きくなったのはこのためです(【図1.5】参照)。さて、もうお分かりかと思いますが、建物の最大応答の観点から見れば、正弦波パルスもRicker waveletもそう大差なく、永久変位の有り無しではなくて、波数の微妙な違いと理解することができます。

【図3.2】特性化パルスの規準化非減衰変位応答スペクトル

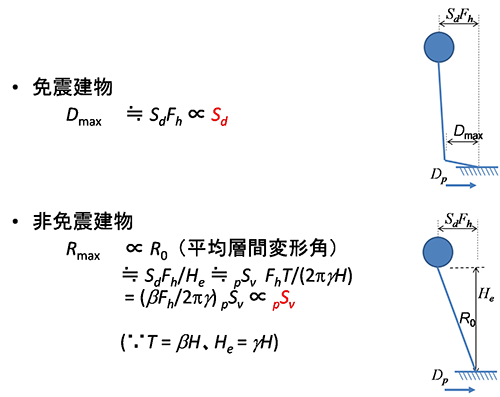

さて、免震建物と非免震建物への影響は両方とも変位応答スペクトル$\small S_d$で評価できるでしょうか? 結論から言いますと、免震建物の免震支承への影響は、その最大変形量に対応する変位応答スペクトル$\small S_d$で評価すべきです(【図3.3】上段)。つまり、固有周期Tが大きいので、$\small T\gt T_p$の条件を満たしやすく、免震建物には最大地動変位$\small D_p$に近い変形が生じやすくなっているのです。つまり、どれだけ地面が動いたのかが重要となります。

一方、非免震建物では、ある層に著しい変形集中が生じなければ、上部構造の最大変形角は等価1自由度系の最大応答変位を等価高さで除した値に概ね比例すると考えられます(【図3.3】下段)。すなわち、等価高さは固有周期に比例しますので、$\small S_d$を微分した$\small _pS_v$に比例することとなるわけです。つまり、免震建物の免震支承への影響は$\small S_d$で、非免震建物への影響は$\small _pS_v$で評価できます。

【図3.3】免震と非免震の最大建物応答($\small F_h$は減衰増大による加速度低減率)

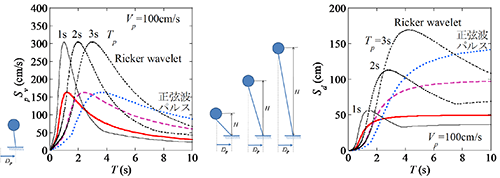

以上を踏まえて、パルス周期$\small T_p$の影響を理解しましょう。まず、非免震建物の最大層間変形角を念頭に、非減衰擬似速度応答スペクトルを【図3.4(a)】に示します。パルス周期$\small T_p$を1s、2s、3sと変えています。パルス速度振幅$\small V_p$は100cm/sで一定にしてあります。同図から分かることは、パルスの周期$\small T_p$を変えても、$\small _pS_v$のピーク値は変化していません。ですから、$\small V_p$が一定であれば、予想される最大層間変形角の値は大きく変化しないと考えられます。ただし、$\small _pS_v$がピークとなる固有周期が変化しています。$\small T_p\fallingdotseq 1s$から$\small T_p=3s$に変化すると、中低層建物では$\small T\lt T_p$となりやすく被害は生じにくいのですが、固有周期$\small T$が長い超高層建物の最大層間変形角がかなり大きくなる可能性があった、という事になります。

(a)非減衰擬似速度応答スペクトル (b)非減衰変位応答スペクトル

【図3.4】パルス周期の変化が建物応答に及ぼす影響

次に、免震建物を意識して、非減衰変位応答スペクトルの変化について見てみましょう(【図3.4(b)】)。パルス周期$\small T_p$が1s, 2s, 3sと長周期化するにつれて、最大地動変位$\small D_p$が$\small T_p$に比例して大きくなっていきます。つまり、地面の動く速度が同じであれば、動く時間に比例して動ける距離$\small D_p$が大きくなるのです。固有周期が短い範囲では$\small S_d$はやや減少しますが、固有周期が3秒以上の免震建物にとっては、免震支承の限界変形を超える可能性があります。2016年熊本地震で、「パルス周期3秒のパルス性地震動が日本で得られた点が極めて衝撃的であった」のはこのためです。しかも、大阪の上町断層上で予測されている地震動は、まさにパルス周期3秒以上のパルス性地震動なのです。

「非免震建物は制振構造にすれば良いし、非線形化すれば履歴減衰が相当稼げるじゃないか? 免震にしたって、免震支承の変形を抑えるためにダンパーを入れているではないか?」と思われる方もいるかもしれません。確かに、ダンパーの効果は無いとは言いません。しかし、継続時間が短く、一気に変形が進展してしまうパルス性地震動に対しては、エネルギー吸収する時間が不足しています。応答低減できる量と、地震動強さのばらつきを比較して考えると、効果的な対策とは思えません。

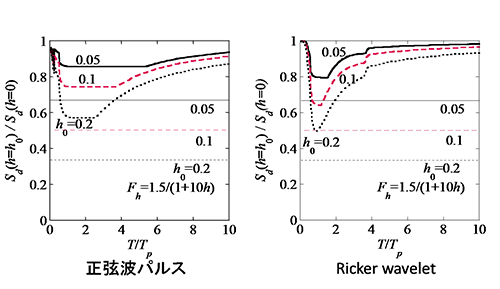

減衰の効果を確認するために、【図3.5】に非減衰の変位応答スペクトルに変位応答低減率$\small S_d(h)/S_d(h=0)$を比較して示します。同図中には、参考のために、限界耐力計算で用いられている加速度低減率$\small F_h$を示しています。パルス性地震動の変位低減率は、$\small F_h$と違って、$\small T/T_p$によって大きく変化しています。そして、パルス周期$\small T_p\fallingdotseq T$周辺で極小値をとりますが、それでも、$\small F_h$よりも大分大きな値になっていることが分かります。従って、加速度低減率$\small F_h$を用いてダンパーの効果を評価すると、かなり危険側の評価になってしまうことが分かります。別の言い方をすれば、パルス性地震動に対して、限界耐力計算では、ダンパーによる応答低減効果を期待しすぎであることが分かります。

(a)正弦波パルス (b)Ricker wavelet

【図3.5】減衰定数増大による応答変位低減率

最後にもう一度繰り返します。1995年兵庫県南部地震のときには、パルス周期$\small T_p\fallingdotseq$ 1秒で、中低層建物に大きな被害が生じました。しかし、2016年熊本地震のようにパルス周期$\small T_p$が3秒に変化したら、中低層建物の被害は激減するかもしれません。その一方で、超高層建物の応答は大きくなって、これまで経験したことのない大きな被害を受けるかもしれません。免震建物にも大きな被害が生ずるかもしれません。想像してみてください。大阪でパルス周期3秒のパルス性地震動が起こると、中低層の建物の被害はそれほどでもないのに、超高層や免震だけ深刻な被害を受けるということが起こり得て、社会に説明を求められるでしょう。私の言ったような説明で、納得してもらえるでしょうか? 今から、分かっていることです。設計者や研究者が信用を失墜するだけでは済まないでしょう。

参考文献

- 3.1)

- 森井雄史, 杉野未奈, 林 康裕 : 断層近傍のパルス性地震動に対する建物応答と建物被害, 日本地震工学会論文集, 日本地震工学論文集, 19巻6号, pp.6_139-6_151, 2019.