|

- 第1回 変位制御設計の大切さ

- 第2回 免震建物に用いる新しいダンパーの開発と適用

- 第3回 同調粘性マスダンパーのしくみと有用性

- 第4回 同調粘性マスダンパーを適用した高層建物の紹介

- 第5回 細長い超高層建物・構造物への同調粘性マスダンパーの適用

- 第6回 大質量型回転慣性質量ダンパーの開発と適用に関する検討

|

井上 範夫

(いのうえ のりお

/ Norio Inoue)

東北大学名誉教授

<略歴>

1970年 東京大学工学部建築学科卒業

1970年 鹿島建設武藤研究室

1986年 鹿島建設技術研究所

1993年 東北大学工学部建築学科助教授

1999年 東北大学大学院工学研究科教授

2011年 秋田県立大学客員教授

2012年 東北大学名誉教授

2015年 広州大学客員教授

2015年 日本建築学会著作賞

<主な著書>

建築物の変位制御設計 - 地震に対する免震・長周期建物の設計法(丸善)

― 2015年日本建築学会著作賞

ヴィジュアル版建築入門書第Ⅲ巻建築の構造(彰国社)

耐震構造の設計 – 学びやすい構造設計 -(日本建築学会関東支部)

性能規定型耐震設計 現状と課題(鹿島出版会)

第4回 同調粘性マスダンパーを適用した高層建物の紹介

今回は、同調粘性マスダンパーを適用した高層建物の設計例を3つ紹介します。

新築建物への初めての適用例

同調粘性マスダンパー制振システムの考案者が、新築建物へ最初に適用した記念碑的な高層建物です。この建物は、通信機械室と事務室を収容する14階建の鉄骨造複合用途建物で、大地震時に、人命はもとより通信機能に重大な支障を与えない耐震性能が求められたので、本システムが採用されました。【図4.1】に竣工後の建物写真と同調粘性マスダンパーの設置状況、【図4.2】に伏図、【図4.3】に長辺方向の軸組図を示します。

|

| ダイナミックマス |

5,400 ton |

| 回転体の実質量 |

560 kg |

| リリーフ荷重 |

1,200 kN |

| 直径 |

600 mm |

| 質量比 |

0.071 |

|

|

NTT東日本仙台青葉ビル

写真:川澄・小林研二写真事務所 |

【図4.1】竣工後の建物写真と同調粘性マスダンパーの設置状況

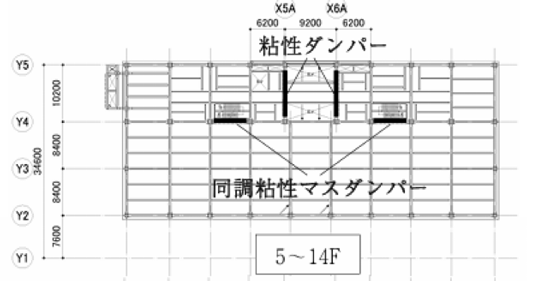

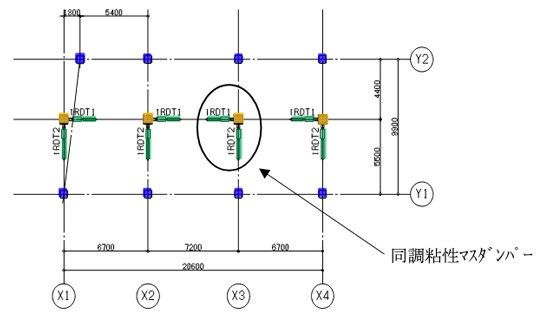

【図4.2】伏図

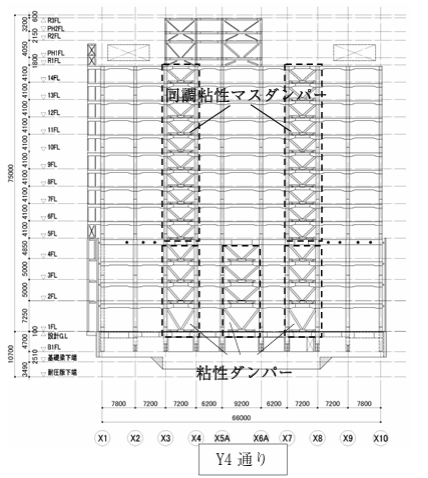

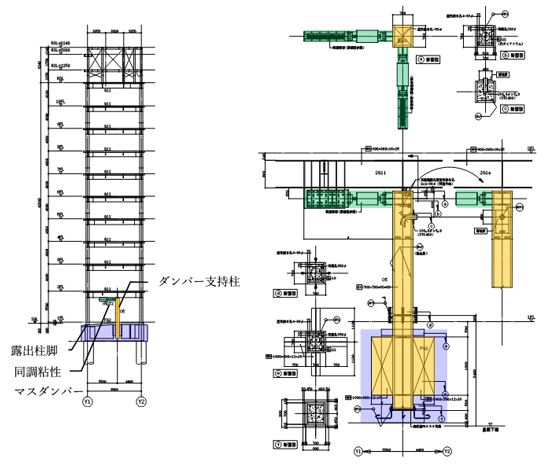

【図4.3】長辺方向軸組図

この建物では、長辺方向の5階以上の階に同調粘性マスダンパーが、それより下部に増幅機構付き減衰装置(減衰こま)が設置されています。耐震設計目標はレベル2の入力地震動に対して弾性限耐力以下、層間変形角は1/125以下としています。同調粘性マスダンパーは地震応答に支配的な1次モードに同調させ、1構面あたりダンパー2台が設置されています。支持部材については、ゴム部材がダンパー周期調整用部材として鉄骨ブレースを介してせん断型で設置されています。

本設計では、軸力制限機構付き同調粘性マスダンパーシステムの採用により、粘性系のダンパーを用いた場合に比べ建物上層部においてダンパー力を60%程度に低減してフレームへの負担軽減につなげており、制振部材設置台数も削減できるとしています。

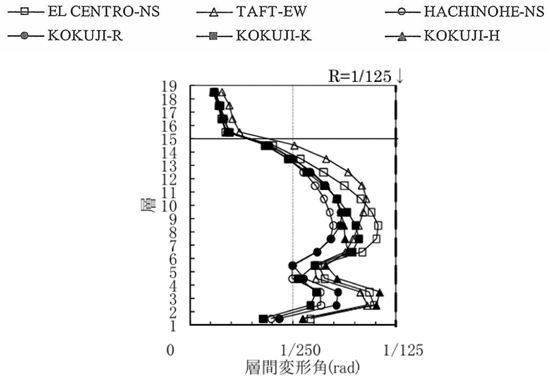

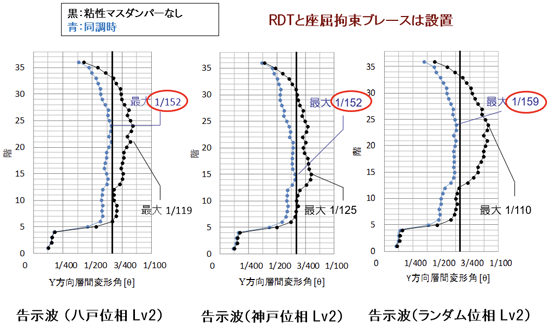

各種地震波に対する長辺方向のレベル2時応答最大層間変形角を【図4.4】に示します。目標通り、1/125以下に収まっていることが分かります。さらに、支持部材のゴム剛性、ダイナミックマス、粘性係数、軸力制限荷重に対してそれぞれ±20%の製造ばらつきと温度ばらつきを想定して適宜組み合わせた検討も行われており、最大応答値は-7%~+9%の幅で変動するものの、耐震性能目標を満足していることが確認されています。

【図4.4】長辺方向のレベル2時応答最大層間変形角

(この項は、NTTファシリティーズの発表資料から抄録したものです)

超高層建物への初めての適用例

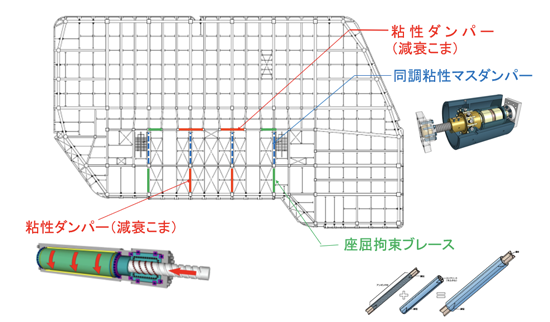

本建物は、地上38階、建物高さ約200mの鉄骨造超高層複合建物です。周辺環境への配慮から、地下鉄駅前拠点としての機能を確保しつつ、広大な緑道を形成する計画となっています。下層階は様々な用途があり、5階から12階までの基準階は事務所用途と住宅用途とが配置され、13階以上は事務所用となっています。建物外観パースを【図4.5】に、オフィス基準階伏せ図と各種ダンパーの配置図を【図4.6】に示します。

|

| ダイナミックマス |

6,000 ton |

| 回転体の実質量 |

830 kg |

| リリーフ荷重 |

1,200 kN |

| 直径 |

600 mm |

| 質量比 |

0.096 |

|

| |

| 赤坂インターシティ AIR |

【図4.5】建物外観パース

東北地方太平洋沖地震以降、高い耐震性能を有する超高層建物が要求されるようになり、制振構造が採用されました。目標値は、レベル2地震に対して各部材が弾性限耐力以下、層間変形角は 1/150以下と定めています。この高いクライテリアにより、住宅用途に対して耐震等級を高めることができています。

設計においては、応答低減に必要なデバイスは、コア内のエレベーターや階段周りの間仕切り壁を利用して配置することが求められ、限られたスペースの中でいかに効率よく制振装置を配置するかが設計上の課題でした。このような厳しい条件の中で、同調粘性マスダンパーの有効性に注目し、ダイナミックマスが刺激関数の層間成分の2乗に比例して大きくなることに着目して、多層に渡って配置されています。

具体的には、水平剛性の低い短辺方向の1次固有モードをターゲットに、3層に渡って同調粘性マスダンパーを配置することで、ダンパー台数を削減でき、コストを抑えながら効率よく応答低減効果を得ることができています。また、高次モードの振動低減の観点から、速度依存型の減衰こま、変位依存型の座屈拘束ブレースも併用して、耐震性能を補完しています。

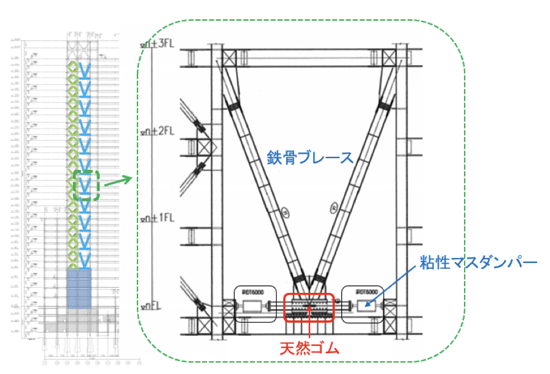

【図4.6】オフィス基準階伏図と各種ダンパーの配置

【図4.7】に、3層に渡って配置された同調粘性マスダンパーを示します。支持部材は、3層分の鉄骨造ブレースと、剛性調整のためにせん断抵抗型で挿入された天然ゴムが直列に接合され、その先端にダンパー2台が取り付けられています。この剛性の算定は、周辺フレームを含めてモデル化して検討が行われており、さらに、工事中にはダンパー取り付け部に油圧ジャッキを挿入して水平加力実験が行われ、その精度が確認されています。

【図4.7】3層に渡って配置された同調粘性マスダンパー

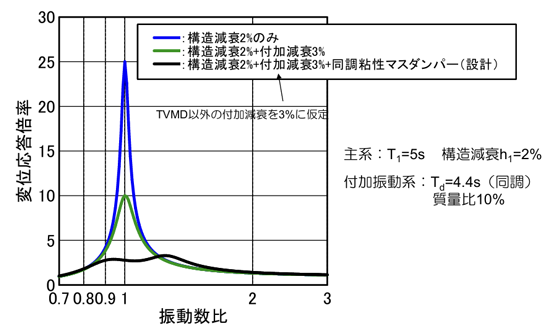

【図4.8】に、各種減衰の変位応答倍率を示します。ここで、構造減衰は骨組みに仮定した減衰、付加減衰は同調粘性マスダンパー以外に設置した装置の減衰であり、これらに同調粘性マスダンパーを追加すると、同調により二山となり、倍率が大きく低減してその有効性が示されています。

【図4.8】各種減衰の変位応答倍率の比較

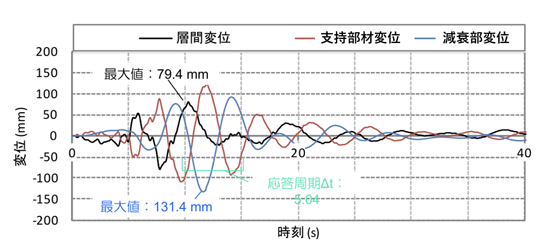

【図4.9】に、告示波神戸位相レベル2地震に対する層間変位とダンパー各部変位の時刻歴を示します。同調粘性マスダンパーの支持部材と減衰部分の変位の位相が反対になり、減衰部分の変位が層間変位より大きく拡大されていることが分かります。

【図4.9】層間変位とダンパー各部の変位の時刻歴

【図4.10】に、告示波レベル2地震に対する短辺方向の最大層間変形角を示します。同調粘性マスダンパーがないと最大1/110となりますが、設置すると1/150以下に収まっています。さらに、様々なばらつきも検討され、目標値を満足することが確認されています。

【図4.10】レベル2地震に対する短辺方向最大層間変形角

(この項は、日本設計の発表資料から抄録したものです)

ソフトファーストストーリーによる集中制振建物

本建物は、既存の免震建物に対する増築計画です。10階建鉄骨造の既存建物と一体化した免震構造が望ましいのですが、既存建物は片側コアの平面で、コア部にRC造耐震壁を用いているので、一体増築するとコア部の耐震壁に過大な水平力が作用して、耐震壁直下の積層ゴムに過大な引き抜き力が発生するため、増築部は別棟として設計されることになりました。建物外観とダンパーの取り付け状況を【図4.11】に、1階平面図と柱上部ダンパー配置図を【図4.12】に示します。

|

| ダイナミックマス |

1,050(1,200)ton |

| 回転体の実質量 |

350(390)kg |

| リリーフ荷重 |

1,000(1,200)kN |

| 直径 |

400 mm |

| 質量比 |

0.130(0.121) |

| 各値 |

X方向(Y方向) |

|

|

|

ヒューリック本社ビル増築計画

写真提供:三輪晃久写真研究所 三輪氏 |

【図4.11】建物外観と同調粘性マスダンパーの取り付け状況

【図4.12】1階平面図と柱上部ダンパー配置図

耐震設計にあたっては、既存の免震建物に準じる高い耐震性能が要求されることになり、大地震時においても建物の層間変形角を1/100以下にして、構造骨組の大きな損傷を許容しない性能が必要とされました。そこで、本計画では、1階にダンパーを集中的に配置する集中制振構造が採用されています。また、1階に集中配置するダンパーのエネルギー吸収性能を高めるために、1階の剛性を他の階よりも小さくするSoft First Storyシステムとして、1階柱脚部には鉄骨柱の母材の曲げ破壊が先行する露出柱脚が採用されています。

制振計画においては、1階には一般的なダンパーで必要とされる高い剛性を有する取りつけ部材を配置するだけのスペースが確保できないので、柔らかい支持部材と回転質量を同調させてエネルギー吸収能力を高めることができるものとして、同調粘性マスダンパーが採用されることになりました。これにより、ダンパーを取り付ける支持部材は、1階床より持ち出した片持ち柱で設計が可能になり、ダンパーを二方向に取り付けることができ、駐車場として使用される1階の平面計画の自由度を高めることができたとしています。【図4.13】に、短辺方向軸組図と1階における同調粘性マスダンパーの設置図を示します。

【図4.13】短辺方向軸組図と1階における同調粘性マスダンパーの設置図

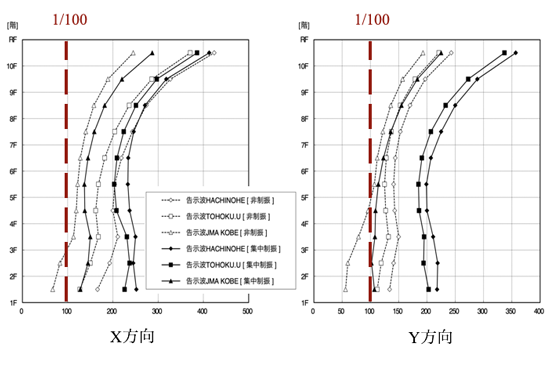

【図4.14】に、レベル2地震時の最大層間変形角の逆数を示します。ダンパーを設置すると最大層間変形角は1/100以下になり目標を満足していることが分かります。

【図4.14】レベル2地震時の応答最大層間変形角の逆数

(この項は、日建設計の発表資料から抄録したものです)

参考文献

- 1)

- 斎藤堅二郎、谷沢弘容、永作智也、杉村義文、斉藤賢二、二宮利文、中川明徳、佐藤純也、BCJが審査した技術の紹介(仮称)Aビル 高効率な制振システムを採用した複合通信ビル、ビルディングレター、pp.1-11、2011.7

- 2)

- 杉村義文、後藤 航、谷沢弘容、永作智也、斎藤堅二郎、二宮利文、斉藤賢二、同調粘性マスダンパーを適用した超高層鉄骨造建物の応答制御効果、日本建築学会技術報告集、Vol.18、No.38、pp.441-446、2012.6

- 3)

- 荻野雅士、墨山智大、武居秀樹、同調粘性マスダンパーを3層にわたって配置した超高層建物の設計、その1 建築計画および構造計画概要、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp.771-772、2014.9

- 4)

- 墨山智大、武居秀樹、荻野雅士、同調粘性マスダンパーを3層にわたって配置した超高層建物の設計、その2 同調粘性マスダンパー緒元の設計、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp.773-774、2014.9

- 5)

- 武居秀樹、墨山智大、荻野雅士、同調粘性マスダンパーを3層にわたって配置した超高層建物の設計、その3 応答解析結果およびロバスト性の検討、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp.775-776、2014.9

- 6)

- 三輪田吾郎、吉田 治、佐野剛志、荻野雅士、墨山智大、同調粘性マスダンパーを3層にわたって配置した超高層建物の設計、その4 同調支持部材の水平剛性確認試験、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp.623-624、2017.8

- 7)

- 墨山智大、荻野雅士、同調粘性マスダンパーを3層にわたって配置した超高層建物の設計、その5 試験結果の考察及び設計への影響の確認、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp.625-626、2017.8

- 8)

- 宮崎健太郎、村上勝英、同調粘性マスダンパーを用いたソフトファーストストーリー集中制振建物の設計、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp.627-628、2017.8